小学校6年中学校3年分の学習をたった7日で総復習できるのかやっていますが、小学校算数、中学校数学の勉強も順調に進んでいます。7日間あれば予定通り全クリできそうです。

小学校6年中学校3年分の学習をたった7日で総復習できるのかやっていますが、小学校算数、中学校数学の勉強も順調に進んでいます。7日間あれば予定通り全クリできそうです。

やっていると早く次の問題に進みたくなりますが、1日の分だけ少しずつやるのが続けるコツです。

面白いので国語の勉強も始めました。

Z会小学生わくわくワーク 2019・2020年度用 6年生総復習&中学さきどり編

大人の国語 やりなおしドリル (サクラムック)

「勉強になるなあ」ってこういうことです。

ゲームのステージをクリアするみたいで楽しいですよ。

「勉強したい!」という内発的動機づけで始めた勉強は自己満足感も高いですね。

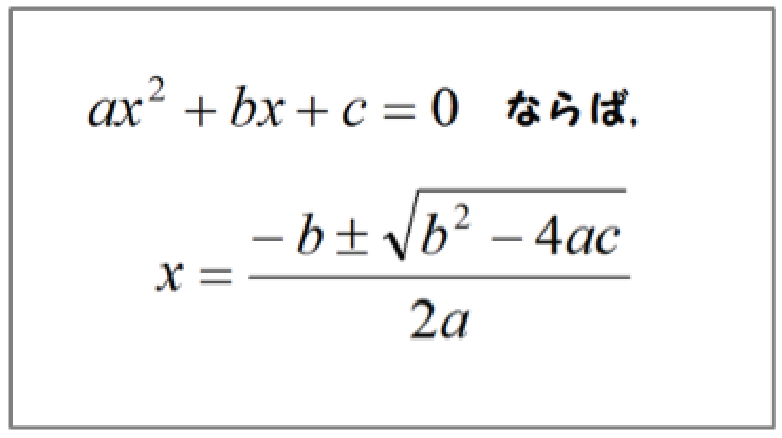

解の方程式の公式ですが、なんど見ても美しいです!

その証明の仕方がまた美しいです。

これが数学だあ!自分でやってみて面白かった問題

中学校数学の「数と式」という単元に、こんな問題があります。

私がとても興味をそそられた問題で、解き方を考える楽しさを感じたものがこれです。

問2.連続する2つの奇数について、大きい方の奇数の2乗から小さい方の奇数の2乗をひいた差は、8の倍数であることを証明しなさい。

問3.連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗が、残りの2つの数の和の3倍より2小さくなる。この3つの自然数を求めなさい。

どうですか?

なんじゃこれって思った人もあると思います。「自然数ってなんだったっけ?」と考えた人もあると思います。

一体なにを手掛かりにしたらいいのか、まず何を考えてどうやって解いていったらいいのか?

とりあえず、問題文を読んで考えることはしますよね。答えが導けるかどうかは別にして、とりあえず考えてみることはすると思います。

読んだだけで「こんなの無理~」という人もあるでしょうし、「面白そう、ちょっとやってみようか」と思う人もいると思います。

実は、勉強するって、こういうことなんだと思います。

教員の仕事って、問題の解き方を教えることではなく、児童生徒にいかに興味を持って勉強できる教材や課題設定をするかなんだと思います。

学校の国語の授業はつまらなかったですが、教科書に載っている物語や説明文は結構面白いですから、読書感覚で読んでみるだけでも勉強になると思います。

他の教科も、教科書をパラパラっとめくって面白そうなところを見てみるのもいいと思います。

ちなみに、上の3つの問題、やってみた方は、その求め方をお問い合わせかメッセージで送ってもらったら、私からのコメントを送りますので、挑戦してみてください。

東谷のFacebookはこちら

なぜいまさら小中学校の算数、数学、国語の勉強をしてみようと思ったのか?

今はもう学生でも教員でもないので、学校の勉強はする必要はなくなりました。

何かの資格を取ろうとか、進学のためとか就活のためとかに勉強する必要もありません。

別に勉強なんかしなくてもいいのです。

でも、今なぜいまさら小中学校の算数、数学、国語の勉強をしてみようと思ったのか?

その理由は

・今問題をやってみたらどのくらいできるのか確かめてみたかったから

・教科書の勉強をやる意味って何なのか、改めて考えてみたいと思ったから

・教科書レベルの問題が分かるとどうなのか?

・それが分からないと何に困るのか考えてみたかったから

・今暮らしていくうえで、教科書の何が大事なのか

・どのくらい飽きずにやる続けることができるのか?

・途中でやるのがたいぎくなったらそれはそれでいいが、たいぎくなる理由を実感してみたかったから

など、いろいろありますが、単なる好奇心と、子どもたちは何をモチベーションに勉強しているのか、実際にやってみて自分の正直な感覚で確かめてみたかったからというのがその理由です。

やってみた感想としては、やってみたら結構面白いということです。

小中学校の教科書レベルの問題なので、ほとんど解くことができるのですが、その「できる」嬉しさよりも、できない問題があり、それを解決できた達成感の方が何倍もうれしいということに気づきました。

つまり、できる、分かっている問題に向かってもそれなりに喜びは感じるのですが、思ったほどそんなに面白くない、やっていてもなんだかつまらないのですが、「できない、分からない問題」を発見した時の喜び、そしてその問題をなんとか自力で解いた時の達成感、充実感はなんともいえないいい気分になります。

また、自分の弱点も見つかりました。

算数、数学では2桁引く2桁の計算が最も苦手だということが分かりました。これ、小学校2、3年生でやっている内容ですが、一番時間がかかるのがこの計算でした。特に引き算ができません。

国語は漢字の書字です。これができません。

教員をしていたときにも、板書をしているときに児童から「センセー、その字、書き順が違うよ」と何度か指摘されたことがありましたが、それもいまだに克服できていません。

なので、今スマホの漢字アプリで勉強しています。

実際には日常生活でも仕事でも字を書くことはほとんどなくて、ワープロで済んでしまうので問題はないのですが、「できないこと」ができるようになる楽しみと喜び、自己解決する快感、自己満足感を感じたいためにやっています。

学校で繰り返しドリルなんかもう必要ない!学習アプリの方が楽しく身に付きます

漢字の繰り返しドリルよりも楽しくて身につく漢字学習アプリ

どんなことでも勉強しようと思えば、いつでもどこでも勉強できます。自分で課題を見つけて解決していく力があれば、学校へ行かなくても学ぶことはできます。それを見つけ、解決していくことこそが学びだと思います。

学びとは自分で課題を見つけて解決していくこと、それは学校へ行かなくてもできる

休校期間は夢中になれることを探究するチャンスです。

「やってみようかな」「これ面白そう」だと思ったことを時間なんか気にしないでやってみたらいいと思います。

とにかく自分の好きなことを飽きるまでやったらいいです。それが主体的に学ぶということです。

好きなこと、夢中になれるなにかがあると、毎日がワクワクでいっぱいになります。明日が来るのが楽しみになります。

「もっと知りたい、もっと勉強したい!」と探究心がどんどん湧いてきます。

休校騒ぎで大人がよってたかってなにかをさせようとしていない?

「できないこと」を頑張らなくても自分の「好きなこと」を楽しんだらいいのですが、「できなかったこと」ができるようになると、もっと楽しいです。そして、さらにチャレンジしてみたいという意欲も高まります。

こんなことを感じた小中学校の勉強でした。