学校再開後は、休校前以上に学校へ行くことが目的化しています。

学校がますます怖い場所になっています。学校空間が子どもの不安を増大させています。

「長期休暇は不登校のきっかけになりやすい」という。

それだけ学校に行くにはエネルギーがいるということです。それだけ心身が疲弊する場所だということです。

教育委員会や学校は規則正しい生活と計画的な学習をするよう呼び掛けていますが、それは「子どもが学校に合わせる」という発想しかないからです。

大切なことは、子どもが安心して過ごすことができる環境や関係性を作ることです。「学校の方が子どもに合わせる」ことが必要です。

子どもに必要なことは「しなければならないこと」ではなく、「自分がマイペースで楽しめること」をすることです。

子どもが楽しく元気に過ごすことです。

それは必ずしも学校でなくてもいいのです。学校や親の評価など気にしないで自分の好きなことを思いっきりやったらいいのです。

「不登校対策」って、わけが分かりません?

「不登校支援」って何をめざしているのか?

どこを向いてるのか?

誰のためにやってるのか?

「子どもの事実」から学ぶことは何か。

これまで何年も「不登校対策」を行ってきた結果として、毎年学校に行かない子どもが増え続けている「事実」をどう見るのか?

「子どもを学校に復帰させること」が目的だった「不登校対策」がことごとく失敗に終わっているということです。

子どもたちはそれに「NO!」といっているのです。

子どもが学校に適応できないのではなく、学校が子どもに適応できていないということです。

実際はなんの問題もない子どもたちや親が「問題児」扱いをされています。

社会制度や学校教育システムの問題を、子どもの問題だと決めつけていることが問題なのです。向いている向きが真反対なのです。

「不登校」を生んでいる要因は学校教育の制度にあるのです。

学校制度が時代に合っていないのだから、行きたくなくなるのは当たり前なのです。

では、何をどうしたらいいのか?

まずはそこから始めないとだめだと思います。

子どもたちが本当に学校に求めていることは何なのか?何を学びたいと希望しているのか?

「不登校対策」とは「学校に行かない子を減らす」ことではありません。

もう一度ここからスタートしないとダメなんじゃないの・・・って、最近強く思います。

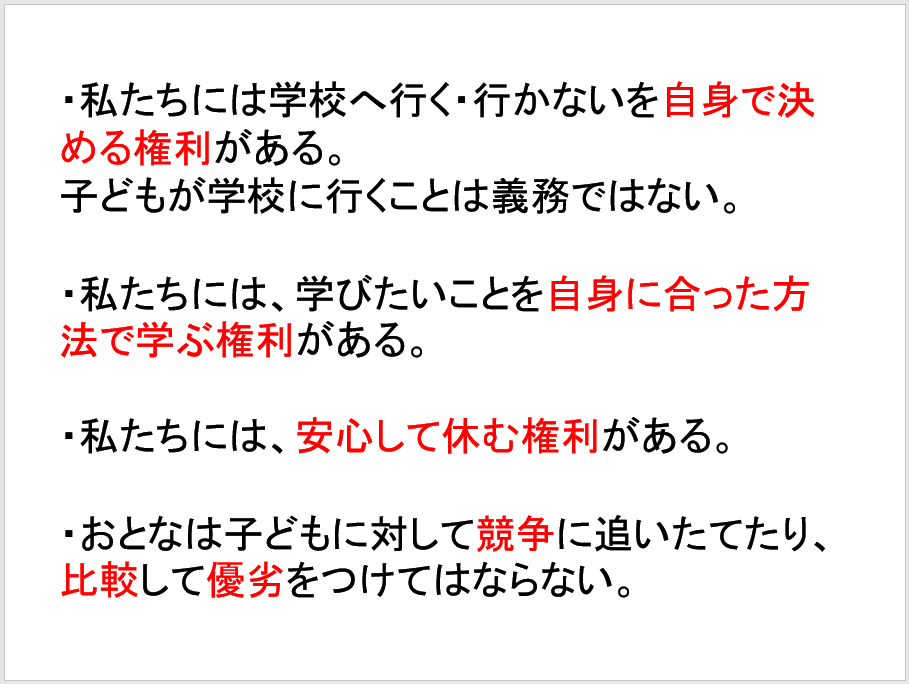

学校へ行くのも学校を休むのも子どもの権利です

「不登校対策」とは「学校に来ない子」を「学校に来させる」ことではありません!

「不登校」の子どもにとっては「学校みたいな場じゃない」ことが大切

学校に行くとか行かないとかどっちでもいい。どうでもいい。

子どもが学校に行かなくなるのは当たり前

学校ってそもそも制限が非常に多いところなのに、さらに制限が多くなり、まるでガチガチに縛られた刑務所以上だ~って思います。

そんなところに行かなくなるのは当たり前なんじゃないかと思います。

そんな中での「不登校対応」って?わけが分かりません。

だから、学校の教員は、学校外で子どもといっしょに自分の好きなことをやったらいいと思います。それぞれが好きなことをやったらいいと思います。

先生と生徒という関係ではなく、「ともだち」みたいな関係で自由な時間を過ごしたらいいと思います。

そして、学校の時間割の中に、「自由時間」を設けてみたらいいと思います。

機械的な勉強を進めるよりも、そのほうがずっといいと思います。

不登校の子どもの権利宣言を知っていますか?

何を学ぼうと、それは「本人にとっての学び」

この度の休校によって、学校教育の負の面がさらに表面化したように思います。

学校再開後の方が休校前よりも息苦しくなっています。

勉強は好き、勉強はしたいけど、学校教育制度に合わない子は多いです。

授業時間数の確保を、入試をどうする、学力はどうなる・・・

大人は必死になってあれやこれや「やらせようやらせよう」としています。

しかし、子どもたちが望んでいるのはそこでしょうか?

一日中決められたカリキュラムでやらされることが増え、制限ガチガチの中で過ごすなんで無理でしょ。

マスクをしなくても、それだけで窒息死してしまう。

さらに、楽しみにしている夏休みまで奪われる。

今回もまた、「子ども無視」の対応ばかりが行われています。

いつまで過干渉を続けるつもりなのでしょうか。

今必要なことは、学校に行かせることではなく、子どもたちが自由に学べる選択肢を増やすことです。

自分の学びたいことを学びたいところで学べるようにすることです。

すでに今でも、学校には行かないで、自分で学びの場を選んで学んでいる子どもたちがいます。

だから、学校を一斉一律な形に改革するのではなく、学びの自由化を促進して、多様な学びの場を増やしていくのがいいと考えています。

いつ、どこで、何を学ぼうと、それは「本人にとっての学び」なのです。

自ら学び考える力を育てるためにも「学びの自由化改革」が必要です

学校の評価など気にしないで自分の好きなことを思いっきりやったらいい