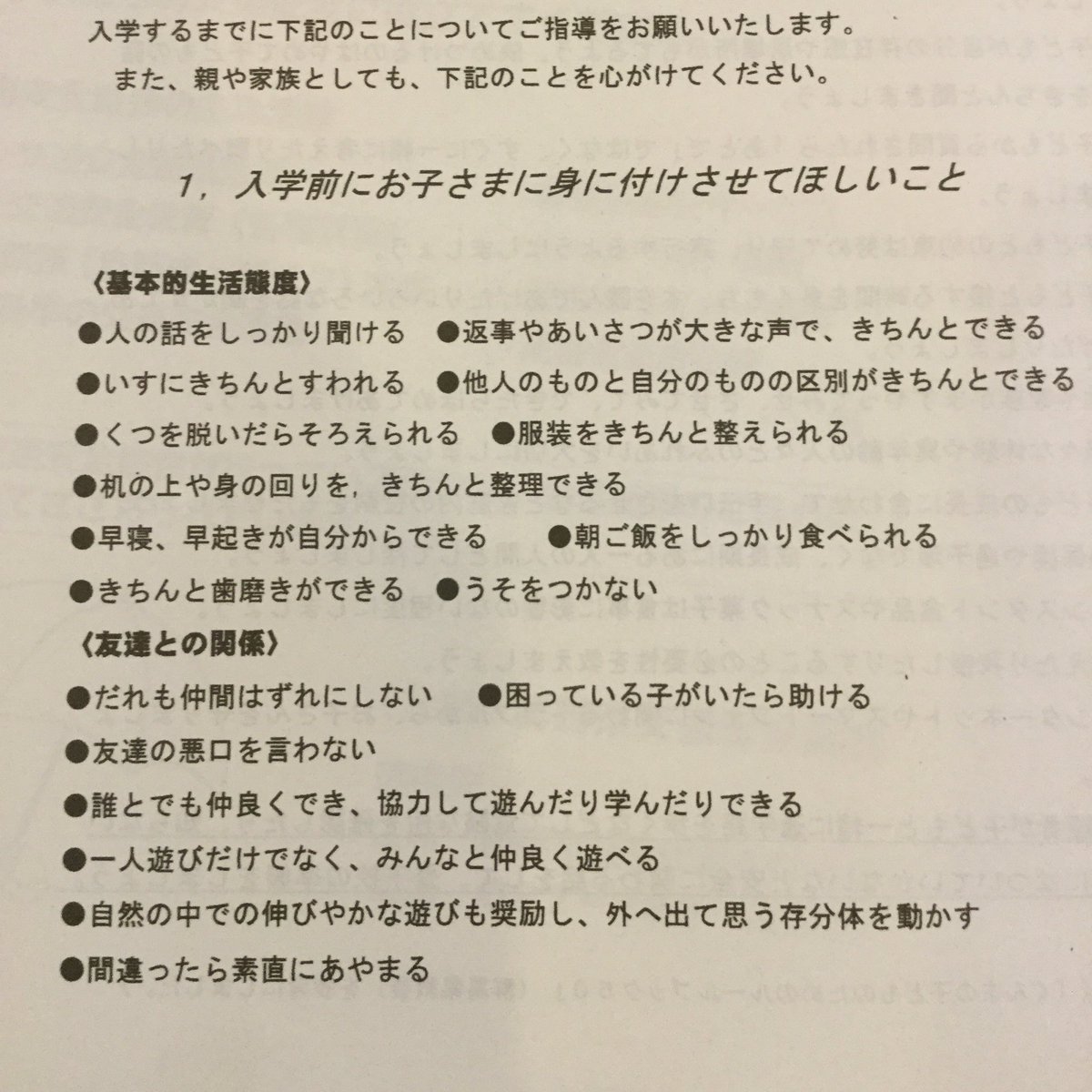

(twitter「小学校入学前にお子さまに身に付けさせてほしいこと」無茶を言われてる)

夏休みの「よい子のくらし」もそうだけど、いかにも学校から配布される文面のお手本ですね。

みんなにそう「させる」ことの方が無理だと思います。

「お子さま」っていう表現にもすごく違和感があるし。

これが全部できる人に会ってみたいです。

なんだか学校から一方的に「こうしなさい!」と決められると感じられることが嫌なんです。

「誰のために」「何のために」そうするのか考えたら表現のしかたも変わってくると思います。

子どもに「させる」のではなく、大人が自ら「そういう振る舞い」をしたら子どもも見習います。

こんな通知を出すのは子どものためではなく学校のためです。

もちろん、基本的なルールや生活習慣を身につけることは大切です。

しかし、あまりに細かい決まりまで強制されることには反対です。

親にしてほしいというよりもみんなで子どもを育てていきましょうという受け止めでいいのかなと思います。

これは親にしてほしいというよりもみんなで子どもを育てていきましょうという受け止めでいいのかなと思います。

最近はいろいろなことが学校の受けもちになってきています。子どもに関することはそのほとんどが学校に押し付けられます。

本来は家庭でやることなのに学校の責任にさせられることも少なくありません。

何か問題が発生すると「親のしつけができていない」「学校の対応がなっていない」などと家庭と学校が対立する場面もよくあることです。

親のすべき役割りと学校の役割を明確に区切ることはできませんが、「学校とは何をするところか?」というシンプルな考えをしてそれぞれができることをしていくしかないです。

また、家庭の教育力と言われますが、いろいろな事情があり子育てが大変な家庭もありますので、そこは社会で対応してく必要があります。

ただ、このような文書が学校から配られると「そこまで要求しないでよ。こんなことまで無理だよ。」と感じている人もあるということをいいたかったのです。私も「細かいことまで言わなくていい」と考えている一人です。

親と学校が対立関係になってしまう要因はお互いの意思疎通ができていないことにあります。お互いに日ごろの信頼関係を作っていく必要があります。そうすると文書内容の受け止め方も違ってくると思います。

親と教員相互の お互いの意思疎通ができにくい、確かにそう感じます。

いろいろなことが分断されていると感じています。

そして、無関心の人がどんどん増えていく。

私もまずは個々の成長と自分の責任として対処する覚悟が必要かなと思います。

自分を大切にできない人は他者も尊重できません。

そのためには、相手に自分の意思を伝えることが必要です。

地域が機能しないようになったといわれて久しいですが、最近ではやる気のある個人が発信して小グループやコミュニティーを作り、自発的、積極的に活動する人たちが増えてきたことはいいことだと思います。

誰かに言われてとか組織の仕事分担からではなく、自身の意思で動くこと、それらが連携することによって社会を変えることもできます。

「やらされること」から脱却して「やりたいこと」を自らの行動で示すこと。これから問われるのはそういう力なんだと思います。

「入学までに~しなければいけない」と言われるとますます不安は大きくなっていきます。

そういう言い方をされると、「どうしよう、どうしよう?」と、今できていることよりもできていないことばかりに目が行ってしまうため、どんどん自信がなくなり自己肯定感は低下していきます。

学校も入学前の心得としての家庭へのお願いもしたいとは思いますが、「しつけをきちんとしてください」というのではなく、「小学校って楽しいよ」「いろんな人がいていろんなことが学べるよ」って伝えたほうが親も子どももワクワクした気持ちで入学できると思います。

ワクワクした気持ちで楽しい学校生活を送ることができたら、決まりやルールを守ることが気持ちよく感じてきますから、いちいち言わなくても、暮らしの中で子どもは身に着けていきますよ。

4月から実施される道徳の教科化についても同じことがいえると思います。これまで以上に教員の「力量」が問われ、多分「やったことにしよう」で終わると思います。

「与えられた教科書」で学校から期待される人間になることが目的となってはいけません。

大事なことは自己の責任として、自分で判断し決めることができる考える力、それを他者に伝える力、最も大事なのが行動する力です。

私も一年生を担任したことがありますが、保護者向けにいろんなお願いを出していました。

「学校での生活をスムーズに送るため」「学校での学習に向かうため」に必要だと思ったことを伝えていました。

学級通信もいっぱい書いたなあ。

ですが、一番大切にしていたことが「ぼくたちの教室って明日もまた面白いことが待っているよ」ということでした。

子どもたちに「明日はどんなことが待っているんだろう」とワクワクした気持ちで来てほしかったからです。

だから毎日、朝の会の時間をたっぷり使って楽しめることを考えていました。

だから、学級担任が「明日教室で何をしたら面白いかな?」とワクワクすることが一番大事だと思います。教室の中で子ども同士、先生と児童の関わり方そのものが教員の仕事だからです。

小学校から配られたプリント『入学前にお子様に身に付けさせてほしいこと』の難易度が高かった

「小学校入学前にお子さまに身に付けさせてほしいこと」 が押し付けになっていないか?

投稿日:

執筆者:azbooks