みなさんは、「不登校の要因」をどう考えていますか?

みなさんは、「不登校の要因」をどう考えていますか?

文科省や教育委員会はそれを「子どもや親のせい」だとしているケースが多いですが、私は学校サイド「教委や学校、教員の理解のなさと対応のまずさ」に問題があると考えています。

文科省調査「先生が理由で不登校する子は2%しかいない」って本当?

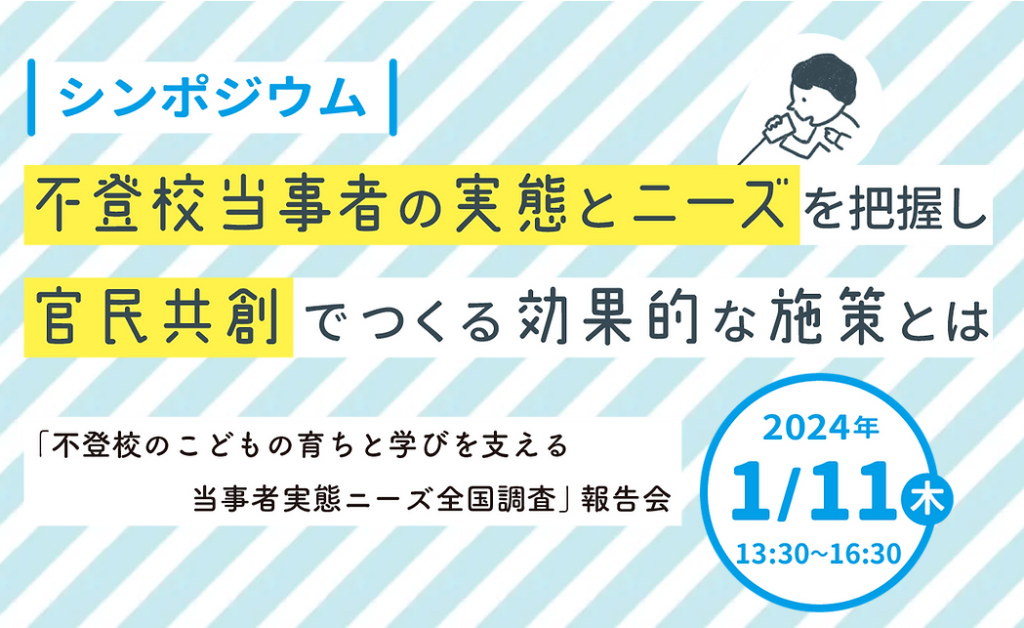

そんなテーマのシンポジウム「不登校当事者の実態とニーズを把握し、官民共創でつくる効果的な施策とは」が今日の13:30から配信されます。

私は事前申し込みしていたのでZOOMで視聴しますが、事前に申し込みしていない方もYouTubeにてリアルタイムで視聴できます。

特に15:10からの第三部 パネルディスカッション、大阪府公立小学校教諭の松下隼司さんの話にとても興味があります。実際に現役の教員として学校現場でどのような取り組みをしているのか聞きたいです。

資料「不登校の3要因と原因」もこちらのURLからダウンロードできますので、多くの人に視聴してもらい、子どもの学びについて考えてみませんか。

学校に行きづらい理由は先生との関係、学校システムの問題

私もこのシンポジウムに参加しました。

不登校のこどもの育ちと学びを支える当事者ニーズ全国調査の結果報告。

子ども本人と保護者が考える「学校に行きづらいと思い始めたきっかけ」は「先生との関係」「授業が合わない」「学校システムの問題」の3つが、子ども・保護者とも上位を占めた。

不登校の子どもたちが求めることは、「社会全体で不登校の偏見をなくしてほしい」(44.5%)「安心して休みたい」(36.5%)「学校が変わってほしい」(36.9%)「登校刺激をしないでほしい」(34.2%)の順だった。

文科省や教育委員会の考える「不登校の要因」は子ども・保護者の回答は極々少数で、子どもや保護者の問題だとしている。

学校は何十年前といっこうに変わらない。

いかにして子どもを学校に合わせるかというまったく理解のない対応ばかりしている。

子どもを学校に合わせるのではなく、学校の方が子どもに合わせるということを学校教育の基本に置かない限り子どもにとっての最善の利益は期待できない。

これでは子どもたちは益々不幸になるばかりだと思う。