「いじめ認知41万件に=最多更新、認知件数過去最多」

「不登校児童生徒数過去最多」

と、毎年「報告される数値」は増え続けている。

いじめ認知41万件に=最多更新、小学低学年で急増―17年度問題行動調査・文科省

そして、「「いじめも不登校もどこでも誰でも起こりうる」という文科省からの通達が繰り返される。

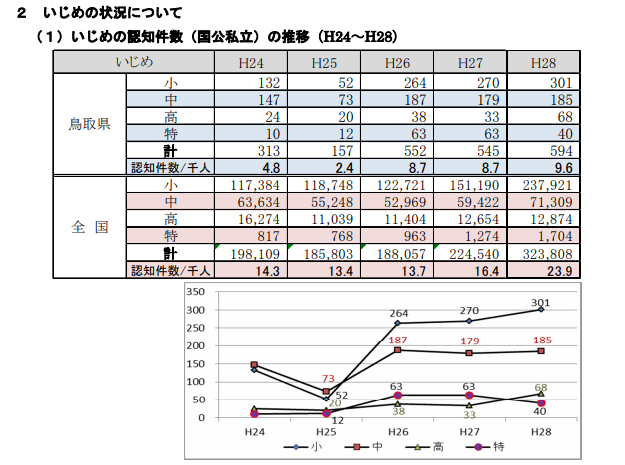

そして、県教委からの発表は「全国平均と比べて多い、低い」という比較だ。

いいかげんな調査報告による全国平均と比べることにどんな意味があるのだろうか?

そして、その「解決」に向けての対策が講じられているかのように見せられる。

「認知件数」と「不登校のカウント」の数値が意味するものは何か?

本気で考え、本気でなくそう減らそうと思っているのだろうか?

以下、鳥取県教委から出された平成28年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果と今後の取組についてから切り取った画像を見てほしい。

いじめの認知件数と解消、未然防止について

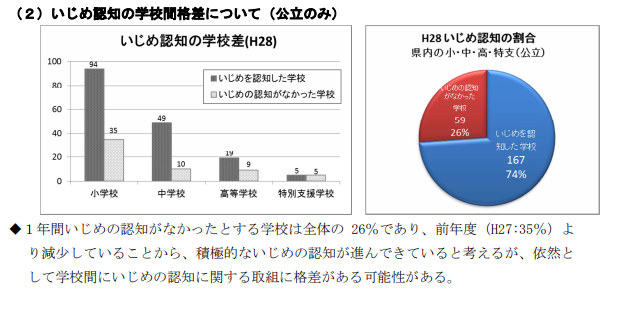

・積極的ないじめの認知が進んできていると考えるが、依然として学校間にいじめの認知に関する取組に格差がある可能性がある。

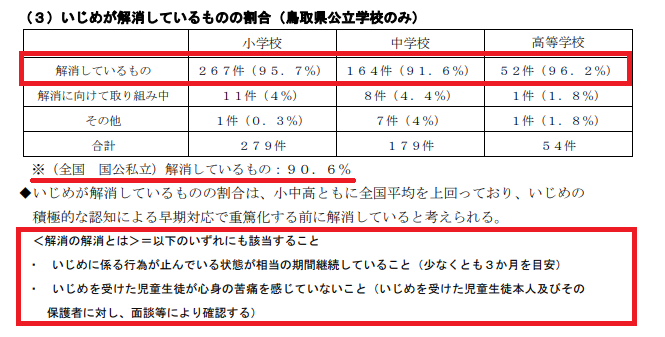

・いじめが解消しているものの割合は、小中高ともに全国平均を上回っており、いじめの積極的な認知による早期対応で重篤化する前に解消していると考えられる。

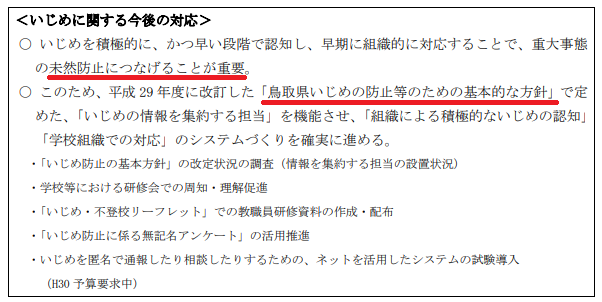

・いじめを積極的に、かつ早い段階で認知し、早期に組織的に対応することで、重大事態の未然防止につなげることが重要。

・平成 29 年度に改訂した「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」で定めた、「いじめの情報を集約する担当」を機能させ、「組織による積極的ないじめの認知」「学校組織での対応」のシステムづくりを確実に進める。

とある。

ここで注目したいのは「いじめが解消しているもの 小学校95.7%、中学校91.6%、高校96.2%」という数値。

つまり、「いじめは増え続けているものの95%以上はすでに解決している」という認識である。

はたして、そうだろうか?

誰が何をもって「解決している」という結論に至ったのか?

しかし、いまだに被害者、加害者を明確にせず放置する学校が後を絶ちません。

「いじめが原因だと考えられる自殺」があったとしても、その原因をいじめだと認めない事例は全国で後を絶ちません。

「いじめは増え続けているものの95%以上はすでに解決している」という「結論」はなはだ疑問の残る報告となっています。

いじめの認知件数の都道府県の差が大きすぎる信頼できないデータ

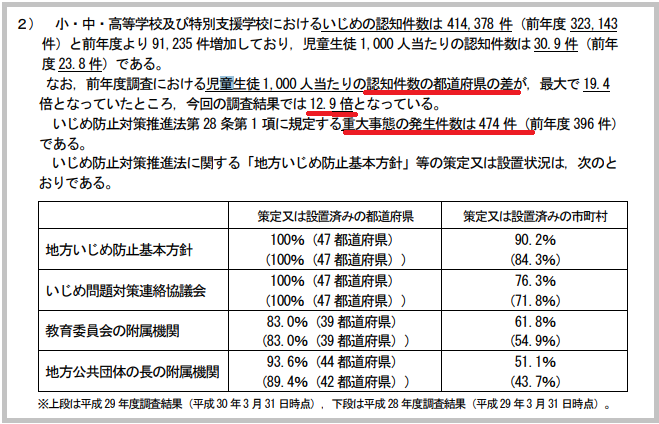

児童生徒1,000 人当たりの「いじめの認知件数の都道府県の差」が,最大で19.4倍となっていたところ,今回の調査結果では12.9 倍となっている。

要するに都道府県によって、また学校によって「いじめに対する認識の捉え方の差」がまちまちだということです。

さらに、誰が調べた調査なのか、どこで調べたデータなのかによって数値は異なってきます。

こんないい加減な数値だということです。

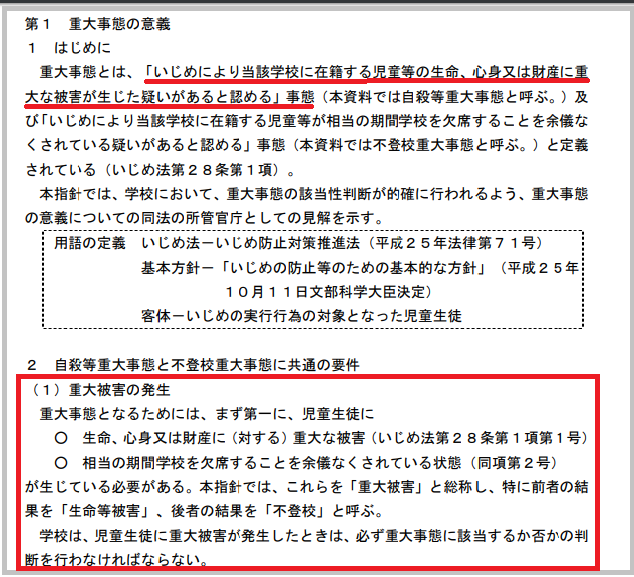

教育委員会や学校が「いじめが自殺の要因」と認めていない

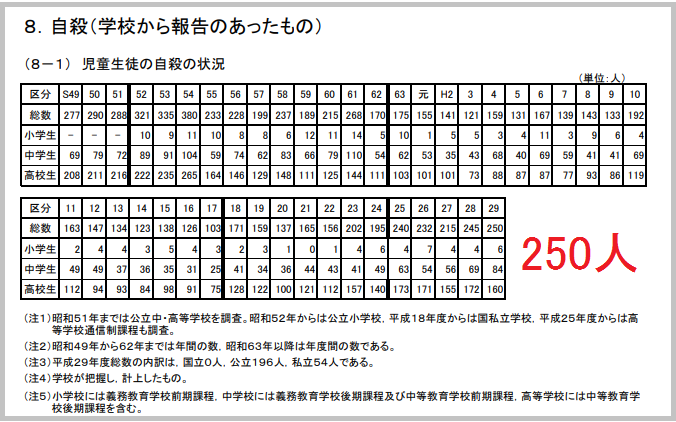

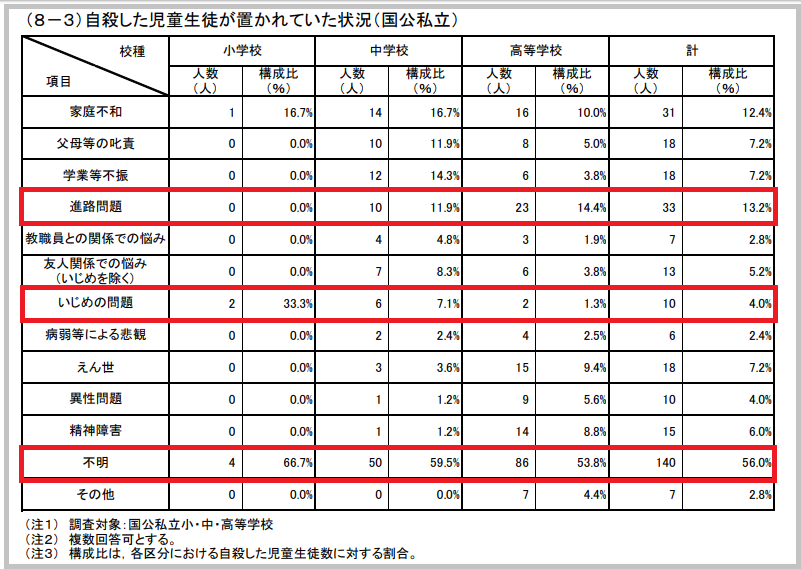

小中高校から報告があった児童生徒の自殺は250人で、前年度から5人増。

このうち、いじめの問題が要因とされたのは10人だった。

これは、本人や家族が「いじめによって自殺した」と訴えたとしても教育委員会や学校が「いじめが自殺の要因と認めていない」ためです。いじめが原因による自殺の数はもっと多いと考えられます。

いじめの未然防止と魅力ある学校づくりを

県教委が平成26年3月に作成した鳥取県いじめ防止対策ガイドブック「笑顔でつながる」には、いじめの未然防止と魅力ある学校づくりとして以下のようなことが書かれています。

はい、ちゃんと書かれています。

しかし、それらが実践できていないことが課題です。

なぜこれらのことが実践できていないのか、その「できない理由」を分析し「できる施策」に変えていくことが急務です。

そうしない限り、同じことがいつまでもいつまでも繰り返されます。

対処療法ではなく、根本的な学校改革が必要です。

教委も学校も、そもそも「いじめ」を重大事件だと認識していないことが大きな問題です。

子どもが自殺しても何も変わらない教育行政と学校現場。

組織の根本から変えるか、新たな全く利害のない組織を構成しないと、なんの改善もないままいじめは増え続ける一方で、いじめがなかったことにされてしまいます。

探偵が暴露。学校や教育委「いじめ調査報告書」捏造の悪質な手口

日本の「いじめ対策」決定的に欠けている視点

環境整備と学校以外の選択肢拡充が必要だ。

今最も欠けている視点が「すべての子ども」の主要な教育の場となっている学校を「安全・安心な環境」にすること。

対処療法的な対応をしても根本的な解決にはならない。

しかし、「学校に行かなくてもいい」「学校外の場作り」という意見が強調されると、そうした具体的な学校改善の議論を成熟させることができない。

いじめは「増やす」ことができるか

突然ですが、ここで1つ質問です。どうすれば、教室でのいじめを「増やす」ことができると思いますか? いったん目を閉じて、少しの間、ぜひ真剣に考えてみてください。

たとえば、こういうのはどうでしょう。児童にストレスを与えていらいらさせる。先生が率先して特定の児童をいじる。小さなトラブルを見て見ぬふりをし、エスカレートするのを待つ。仲の良くない者同士でグループを組ませる。相談を受けても対処せずに放置する。

あるいは、大人の目が届きにくいような場所を増やす。同性愛者差別などの言動を大人たちが子どもの前でとり続ける。教師の仕事を増やしたり、教師の数を減らしたりして、個別のトラブルに教師の手が回りにくくする。露骨に生徒の上下関係が発生するような部活指導などを繰り返す──。

どうでしょう。じっくり考えれば、いじめを「増やす」ためのいろいろなアイデアが思い浮かぶのではないでしょうか。

いじめ予防対策に関する関連記事

小学校の担任が「いじめを見て見ぬふり」をしなければならない理由

道徳の教科化ではいじめをなくすことはできない「架橋38号」

いじめの「学校調査」だけでは無理、「公平な第三者機関」が解消へ向けて活動をすべき

学校での「いじめ予防教育」はなぜ失敗するのか?

(鳥県教委資料)

鳥取県 平成28年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果と今後の取組について

鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針

鳥取県いじめ防止対策ガイドブック

(文科省資料)

平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(平成30年10月25日)

いじめ防止対策推進法「重大事態」の解説(案)(平成28年0月8日)

減らない子どもの自殺 昨年、小中高生320人(朝日新聞 平成29年年4月21日)

(警察庁資料)

17年自殺者数2万1千人 10代の動機「学校問題」が最多(平成30年3月16日)