「すごい道具」が届きました。

確かに、その工夫どころがスゴイです

著者は、筑波大学附属大塚特別支援学校の安部博志先生。

・「できない」は道具を使うことで解決する。

できないことをその子の努力だけで解決しようとすると、子どもだけでなく親や教員も強いストレスにさらされます。

子どもが家庭や学校で困っていることは、適切な支援グッズを使うことでその多くが解決します。

「必要なのは努力ではなく、その子を手助けしてくれる道具なんだ」ということがよく分かる本です。

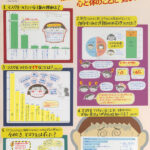

・場違いな大声を出す子には、声の大きさを見える化したカード

・人の話を聞けない子には?

・音に敏感でパニックを起こしやすい子には?

・すぐにカッとなる子には?

・漢字を覚えるのが苦手な子には?

・図形や数量感覚が乏しい子には?

など、道具で解決できる方法が分かります。

まるで、のびたくんに道具を渡してくれるドラえもんがそばにいるみたいです。

この本は市販グッズの紹介ですが、100均などで売っているものをアレンジして作ることもできます。

発達障害の子どもが対象にはなっていますが、すべての子どもに使えます。

園児から小学生、中学生、高校生、「できない」で困っている大人にも便利な道具が紹介されています。

「学習障害は他の様々な手段を使って補完できる」にも書きましたが、発達障害の子のための「すごい道具」は活用範囲が広く、どんな子にも使える永久保存版です。

|

|