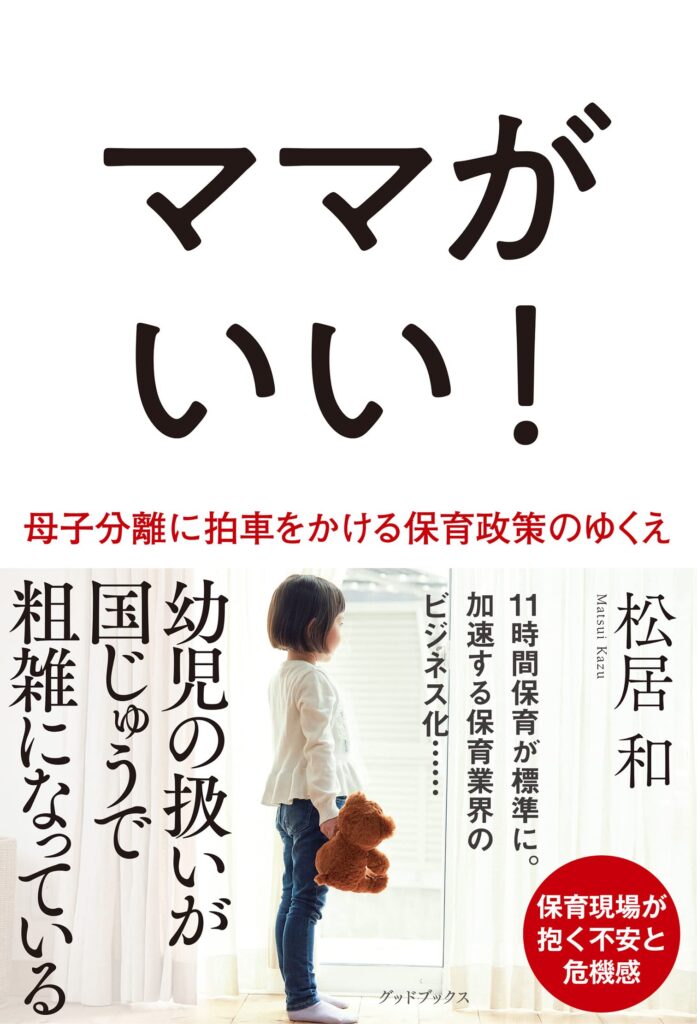

「ママがいい」

「ママがいい」

この数年で読んだ本の中で最も素晴らしい本です。

読むたびに何か行動を起こしたいと思う内容ばかりです。

「子どもをどう育てるか、という意識から離れて、可愛がることに専念してみてください、甘やかすでもいいです。

よほどのことがない限り、要求に応えてあげて、その瞬間の子どもの幸せだけを願う。

叱らない。

導かない。

自分が導いてもらう感じで」

「幼児たちは、関わる人の心を照らし出す、鏡のような存在です。」

「幼児と付き合うことが幸せ」

日頃1歳の孫と接しているとまさにその通りだと感じることが多い。

それは子どもと接していたときよりも強く感じます。

人と人としての本来の関わり方よりも社会的仕組みの枠の中での効率的合理的な子育ての方が優先しているのではないか。

それが人間性をどんどん失っていく要因になっているのではないか。

社会の効率化や生産性評価によって人間性が失われてきているのは確かだと思います。保育の現場も学校現場も「やらされ感」だらけなのです。

また、ととかか世代のゆとりのなさで見えないものがジジハバ世代には見えたり気づいたりすることも多いのだと、実際に2人の孫たちと接しているとそれを感じますね。

行政の少子化対策や子育て支援、「ママがいい」の考え方を元に進めていくと子どもが子どもらしく育つと思います。

「ママがいい」多くの人に読んでもらいたいです。

幼い子ほど「心」を敏感に感じている

松居 和さん、素晴らしい本をありがとうございます。

私の教育観、価値観、人生観と共通することが多く、とても共感しました。「人として生きる根源」だと思いました。

今多くの子育て本や成功ノウハウ本が出版されていますがなんか違うなと感じていましたが、この本は納得できる世の中の矛盾を的確に説明してあると思います。社会や物事の見方考え方を見直すきっかけになると思います。

すくなくとも私がそうですから。

出発点は「心」ですね。

言葉では表現していなくても、幼い子ほど「心」を敏感に感じていると思います。

それが表情に現れるのですが大人の方がそれを受け止めていない。いろいろな理由をつけて受け止めようとしない。

幼児の要求ではなく大人の都合で判断してやらせてしまっている。

そうではなく、子どもの表情を素直に受け止めることから始める必要がありますね。

0歳から長時間預けられ、親になり、保育士や教師になって、自分に自信が持てずに悩んでいる人たちに立て続けに相談を受けた話を、前々回書きました。

悩み方は様々ですが、子どもを授かり、または受け持って、自分との関係性がはっきりしない。どこかに不安がある、と言う。3歳までの脳の発達、親子の遺伝子が双方向にオンになってくるプロセスを考えれば、つないでいく原体験ができなかったのではないか。

幼児たちは、関わる人の心を照らし出す、鏡のような存在です。

(原体験:その人の思想が固まる前の経験で、以後の思想形成に大きな影響を与えたもの。)子どもをどう育てるか、という意識から離れて、可愛がることに専念してみてください、甘やかすでもいいです、とアドバイスします。よほどのことがない限り、要求に応えてあげて、その瞬間の子どもの幸せだけを願う。

叱らない。

導かない。自分が導いてもらう感じで、と言います。自分が「いい人」だということを感じるために、形から入るんでいいんです。

公立園を退職後、市に促されて復帰した保育士が、こんなのは保育じゃない、と言って辞めていく。株式会社の保育施設長を頼まれた元園長が、会社の姿勢とぶつかり、三年後、「ここに預けちゃいけないよ」と、理解しそうな親にだけ耳打ちして、辞めていく。

私が、「ママがいい!」を書いたのは、「慣らし保育」のときの、子どもたちの叫びを、社会全体で真剣に受け止めてほしいからです。パパに比べて、ではなく、いや、それも少しはあるのですが、仕組みで育てるには限界がきている、という警鐘です。

保育は、どう親を育てるかが鍵になる。それが難しくなり、園長によほどの信念がないと続かない。子どもを十一時間も預けておきながら、家庭のことには口を出さないでくれ、と言わんばかりの親たち。その言葉づかいが、「保育園落ちた、日本死ね!」あたりから急に荒くなっている。信頼関係が育たないのです。

良くない保育士を排除できないことで、幼児期に、見るべきではない風景を見て、すべきではない体験をさせられ、「長時間保育」がトラウマの原因になり始めている。