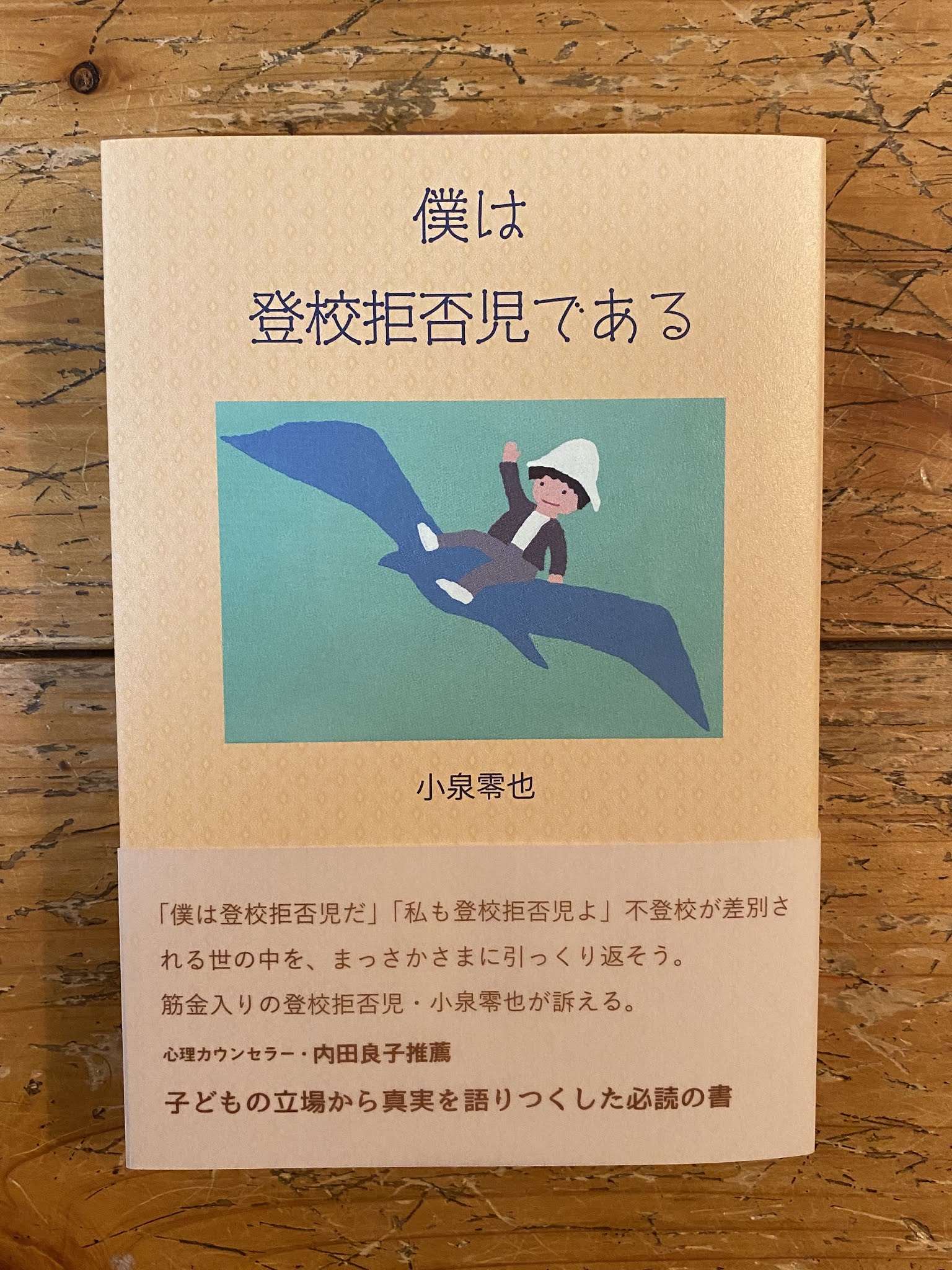

『僕は登校拒否児である』を注文しました。

『僕は登校拒否児である』を注文しました。

「不登校」なんてものはありません。

あるとしたら「登校拒否」または「通学拒否」です。

自分で「学校に行かない」「自由に学ぶ」という選択をしただけです。

―「学校に適応できずに登校拒否になり、社会人として自立することもできない」というのは、決して不健康な状態ではありません。不健康な社会に対して抵抗している真摯な姿だということができます―

―確かに登校拒否は認められ始めているが、そこから先の状況は昔と少しも変わらない。すなわち、管理社会に対する抵抗が許されるのはせいぜい大学卒業の年齢ぐらいまでで、そこから先は既成の体制の枠の中に入るしか生きる道が開かれていないのだ―

ー真の解決は、学校に再び登校するようになることでもなければ、今ある社会に適応して体制に忠実な社会人になることでもありませんー

小学5年生のときに学校に行けなくなり精神科閉鎖病棟に強制入院させられた著者は、心に深い傷を負い、孤立し苦悩する長い時間のなかで、学校に行けない、行かないということが何を意味する行為なのかをあきらかにしていきます。

ご購入は、いけふくろう書店(伊藤書佳)に直接注文をお願いします。

祝☆刊行!小泉零也『僕は登校拒否児である』