昨日は、子どもの心の診療拠点病院推進室主催の「子どもの心の診療と支援に関する医学講座」に参加してきました。

「医学講座」というテーマですが、内容は発達障害や不登校・ひきこもりの子どもの理解と若者の就労支援について。

鳥取大学医学部の井上雅彦先生の「発達障がいのある子どもの家族支援」、精神保健福祉センターの原田豊先生による「不登校・ひきこもりの子どもの理解と支援」米子サポステの山田香子さんによる「サポステでの具体的な就労支援について」の話を聞きました。

その中で感じたことは、発達障害や不登校・ひきこもりについての理解そのものがまだまだ十分でないこと、間違った考え方を持ち、誤った対応をしている人が多いこと。

就労についても「自己責任」として片づけるのではなく、個々に合った働き方、働く環境を整えていくことの重要性を改めて感じました。

・発達障害は「特性」なのだから、発達障害を「治す」「治療する」ということはありえない。

・発達障害を「治す」ことによって、他の子と同じように「できる」ようにすることだという考えは間違い。

・「特性の理解」とは、その子をそのまま受け止めること。

その子がそのままで「その子らしく」生きていくことが大切。

・「特性」を修正して他の子と同じように同じことができるようにすることではない。

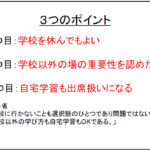

・「不登校」を「治す」ということもありえない。

「不登校」は適応力を鍛えて学校に戻すことではない。

・その子にあった場や関係性を作ることができれば、その子はその子として活躍できる。

・強いて言うなら「不登校」を認めるという「言い方」はできる。

・学校復帰だけが「不登校でなくなる」ということではない。

・学校卒業後に就労を目指している人たちの全てが「正規雇用」を目指しているのではなく、「自分に合った働き方」を求めている。

・鳥取県の新規学卒者の離職率が高いことだけを見て悲観することはない。

再雇用・再チャレンジの機会を充実していくことが重要。

・再チャレンジの場を提供しているサポステの役割や期待度は益々高くなっていくと思われる。

3人の話は日ごろ自分で考えていることをさらに深めることができました。

今回は講義形式で行われたのですが、参加者間での意見交換の時間があったらさらによかったと思います。

お互いの理解を深め、具体的な支援を学び合うことによって、参加者同士のネットワークを広げることにもなります。

そのような機会や場は県内でもさまざまな取り組みが行われていますし、今後は、今日学んだことを一人でも多くの方に伝えていきながら、自分のできることで理解と支援の輪を広げていきたいと考えています。

子どもの心の診療と支援に関する医学講座に参加

投稿日:

執筆者:azbooks