地元紙日本海新聞の「読者のひろば」という欄に「不登校」についての投稿をしました。

「不登校」の問題とは何か

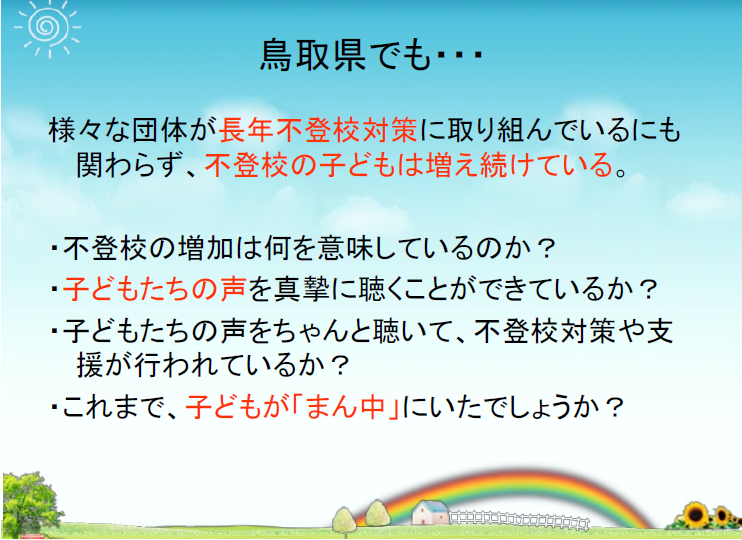

不登校児童生徒は昨年度、全国で約24万5千人、鳥取県では1336人と毎年増え続けている。

教育行政が「学校に来させる対策」を行った結果、その数は増え続けている。

ところで、「不登校」の何が問題なのか。

学校に行かない子どもに問題があるのではない。

「学校に行かないことは問題だ」という考え方に問題がある。

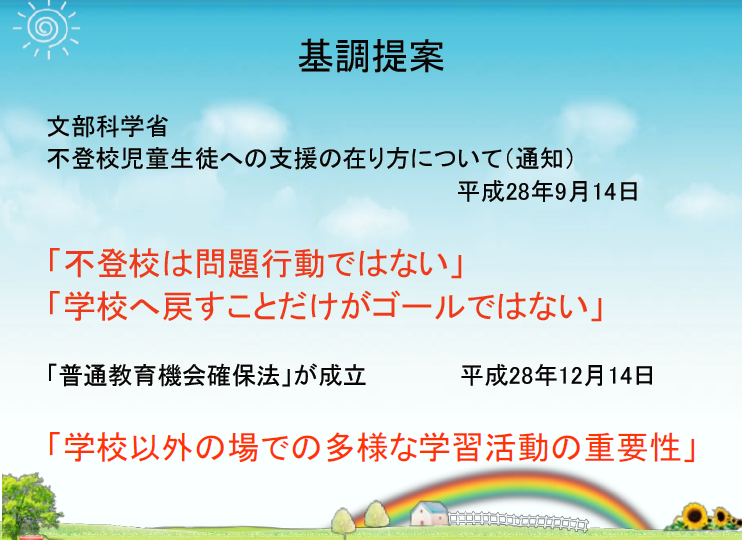

学校に行かないことで差別や不利益を被っていることが問題なのである。「教育機会確保法」が制定され学校に行かないことは問題ではない、学校外の多様な学びの重要性を指摘し子どもたちの休養の必要性を認めた。

学校に行かない子どもを学校へ戻すことが「不登校」の解決ではない、文科省も学校復帰率を上げろなどとはいっていない。

大切なことはすべての子どもの学習権の保証であり、それが義務教育の目的でもある。

これまでの不登校対策は子どもの学習権を奪ってきたという反省から学習権を保証するため、多様な学びの場を増やしていくことが求められる。

「不登校」の何が問題なのか?解決の姿とは?

2018年と2019年に行った「子どもの学びと不登校を考える鳥取県民のつどい」でも基調提案をしたのですが、以前として学校教育界周辺でも世間でも「学校に行かないこと(不登校)は問題である」「学校に行かない子どもに問題がある」という認識が根強くあります。

「不登校」の何が問題なのか?

学校に行かない子どもに問題があるのでもその家庭に問題があるのでもありません。

「学校に行かないことは問題だ」という考え方に問題があるのです。

だから、これまでも今でも「子どもをなんとかして学校に行かせよう」「子どもを学校に適応できるように矯正しよう」という考え方の元、学校復帰を目的とした対策がますます強まっています。

これこそが問題なのであり、子どもを変えるという発想ではなく、すべての子どもの学びの権利、子どものニーズを実現することが必要なのです。

その方法はさまざまありますが、子どもが学校に合わせるのではなく、学校の側が子どものニーズに合わせるという考え方が基本になくてはなりません。

「不登校対策」とは「学校に来ない子」を「学校に来させる」ことではありません!

学校に行くか行かないかで、子どもの人生が決まるわけでは決してありません!

学校とは何か?学びとは何か?今必要なこととは

しかし、実際にはそうではなく「なんとかして子どもが学校に行くように適応させる」という指導ばかりが繰り返されています。

その結果が全国で約24万5千人、鳥取県では1336人と「学校制度にNO!」という子が毎年増え続けているのです。しかし、それへの対応は変わらないどころか、ますます学校を窮屈で息苦しい場所へ変えています。だから子どもたちが「学校に行きたくない」というのは当たり前です。まずはこの対応そのものを変える必要があります。

例えばクラス担任や校長から

「嫌なものを避けさせて、学ぶ機会を失ってしまってもいいんですか?」

「このまま学校から逃げていると、社会に出ていくことはできないよ。」

「今逃げると、将来困るのはあなただよ。」

などと、心ない言葉を浴びせられている例もあります。

私はこれは教育的な指導だとは思いません。これって、学校の環境を変えないまま子どもに責任を押し付けているとしか思えません。

子どもが出発点ではなく、「学校とはこうあるべきだ」ということが前提で、そこに合わない子を無理に入れようとしている行為です。

学校には必要に応じて行けばいいし、好きな時に利用すればいいと思いますが、「学校に行かなくてもいい」だけではなんの解決にもなりません。学校に行かないというだけのことで子ども本人だけでなく兄弟家族が差別の対象になったり進学などで不利益を被っていることが問題なのです。

そして、制度的な不利益だけでなく世間的な差別意識も同時に払拭していく必要があります。

学校が楽しいところだったら子どもは「学校へ行きたくない」とは言わないよ

また、「不登校」というとネガティブなイメージで捉えがちで、親の会などでも自分を責めたり家族の責任に感じたりする親御さんも少なくありません。

しかし、決して自分や家族を責める必要はありません。

今の学校は本来の役目を果たしているでしょうか?

学校とは子どもに一方的に価値観を教え込まれる場ではありません。

「生きる力を身につける」という学校目標を掲げている学校は多いですが、それに向かって取り組んでいるでしょうか。

一面だけの評価で子どもを見てはいないでしょうか。大人の尺度による「できるかできないか」が全ての評価基準になっていないでしょうか?

学校に行くか行かないかは子ども本人が決めたらいいことで、行くか行かないかで差別を受けること、理不尽な扱いを止める必要があります。

また、「不登校」について語る場合、学校に行けばいいのかということもよくいわれますが、大切なことは個々の学びをどのように保障するかです。

これは「不登校児童生徒」に限らず、すべての子どもが対象です。安心して過ごせ、一人ひとりの学びの目標に向かって楽しく学べる環境つくりこそが必要で、フリースクールに行けばいい、地域の居場所に行けばいいというものではなく、学び方は人の数だけあります。そのどれが正しくてどれが間違いとかはありません。今こそすべての子どもが自分らしく生き生きと安心して学び育っていく環境つくりが求められています。