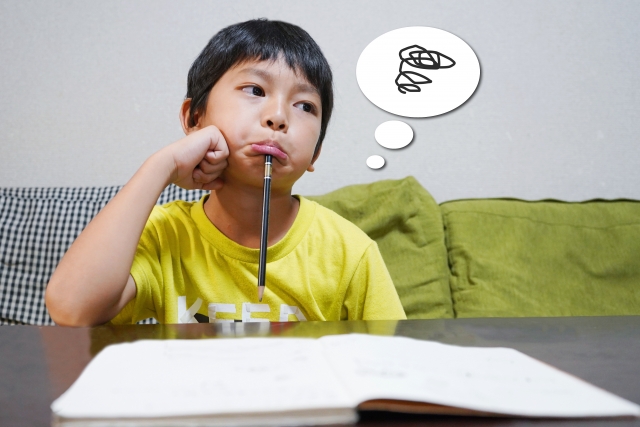

小学2年生の男の子はこう言いました。

「学校は自由じゃないんだよ

他のことを考えちゃいけないの

息ができなくなっちゃうの」

なんて素晴らしい子なんだろう。

私もまったく同感です。

齋藤いずみさんも素晴らしい母ちゃんです。

人生は選択の連続。

だから選択肢は多い方がいい。

そして、たくさんの選択肢があることを知っておいた方がいい。

限られた選択肢しか選べないような不自由な人生を生きなくていい。

学校もその選択肢の中のひとつにすぎない。

人生で一番大切なことは「自分で選択する自由がある」ことだ。

不登校でありがとう

「学校は不自由なところ」

そう感じている教員も少なくないですが、「学校とはそういうところ」だと半ば諦めていませんか?

「そんな学校に行きたくない」と考える子どもが増えるのは当たり前で、むしろ健全な反応だと思います。

授業の遅れを取り戻すより、子どもたちが時間を忘れて熱中できることをしたらいい

まずは「学校はすでに限界を越えている」ことを自覚すること

小2の男の子「学校は自由じゃないんだよ。息ができなくなっちゃうの」

投稿日:

執筆者:azbooks