「普通教育確保法」の理解を広げる2種類のリーフレットができました

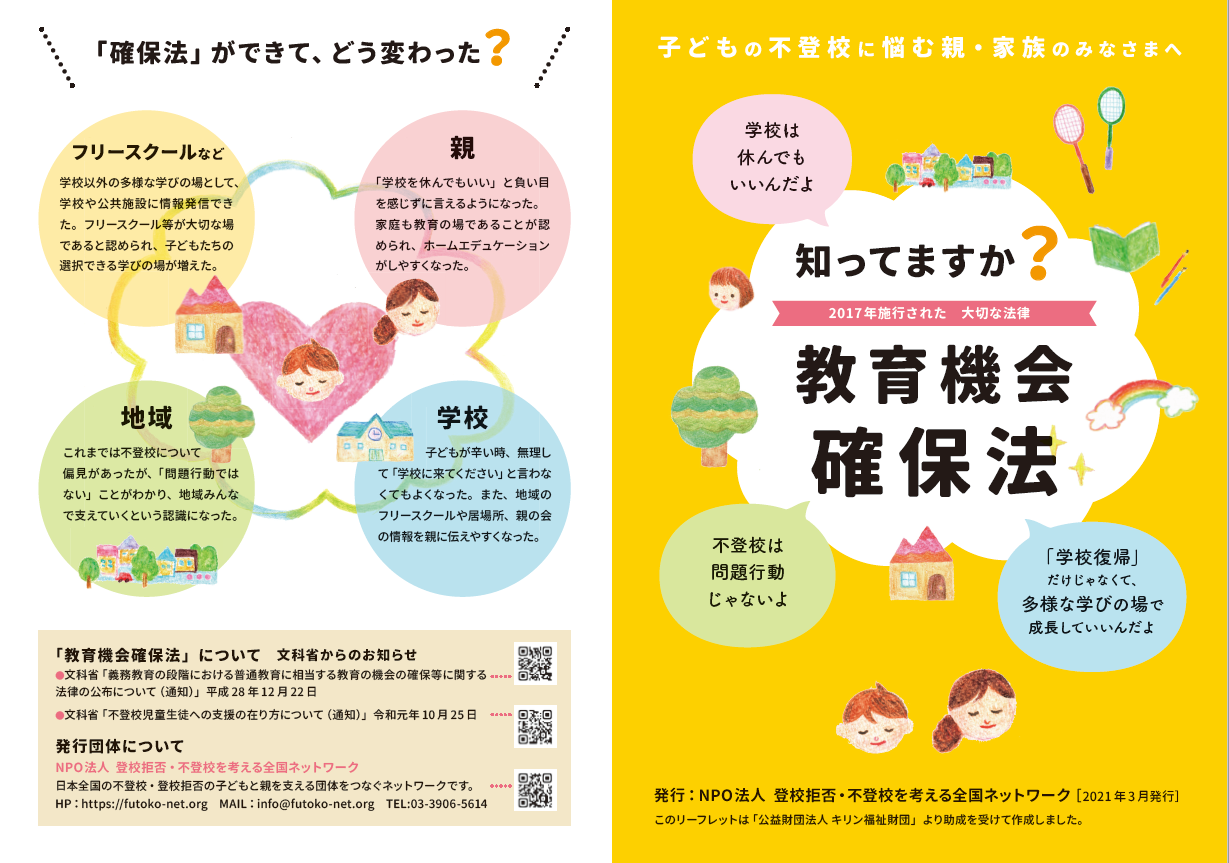

全国ネットワークが、「普通教育確保法」や近年の不登校政策の変化をうけて、その理解を広げる2種類のリーフレットを作成しました。

「普通教育確保法」とは、平成28年12月22日に交付、施行された法律で、不登校のために学校で勉強する機会を失ってしまった児童・生徒に対して、学校への登校を強制せず、それぞれにあった学習環境を保障するために定められました。

その内容を分かりやすくコンパクトにまとめたものが、今回作成されたリーフレットです。

(1)親・ご家族の方向け

(2)学校の先生や行政・支援者の方向け

リーフレットは、それぞれこちらからダウンロードできます。

「普通教育確保法」の理解を広げる2種類のリーフレットができました

教育機会確保法の基本理念

1. 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保を行う。

2. 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を行う。

3. 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備を行う。

4. 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上に努める。

5. 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携を行う。

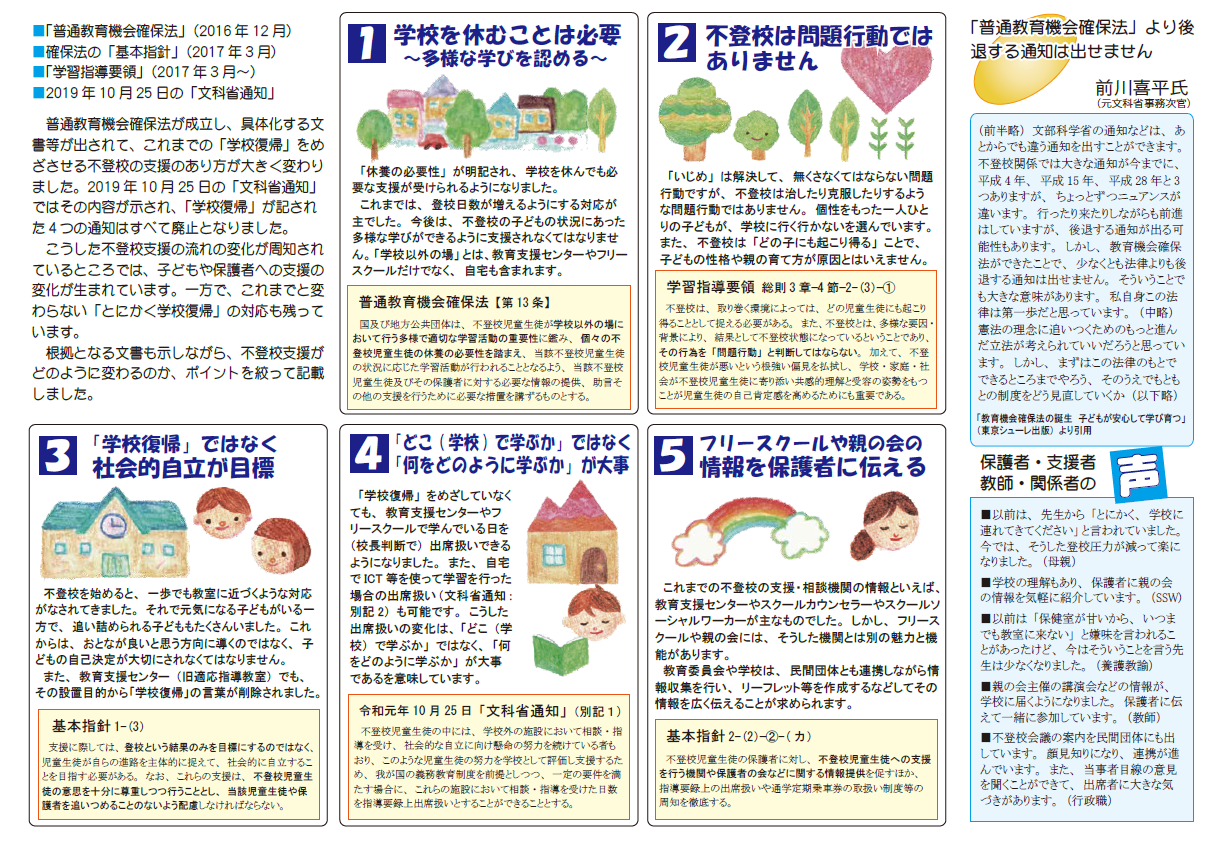

「普通教育確保法」の大まかなポイント5つ

体調不良、いじめ、周囲になじめない…様々な理由で学校に行けなくなった子どもが、「休んでも良い」ということが、初めて法律に盛り込まれました。

辛いときは、休むことが必要であるとが認められました。(第13条)

2.学校以外の 学びの場の大切さ

フリースクールや家庭など、学校以外の多様な学び場を選択できることが大切です。

一人ひとりに合った居場所・学習環境を確保することの重要性が明記されています。(第13条)

3.「学校復帰」ではなく「社会的自立」

これまでは、不登校対策として「学校復帰」が前提とされていましたが、確保法の理念に基づき、令和元年10月25日の文科省の通達により、「学校復帰」の文言がある通知は廃止され、「社会的自立」を目指すことが明記されました。

4.公民連携

国、地方公共団体、フリースクールや親の会等、民間の団体その他の関係者がお互いに協力して連携していくことが基本理念として明記されています。(第3条)

5.子どもや親への必要な情報提供

学校や地方公共団体は、子どもや親に必要な情報提供をすることが明記されました。

休養の必要性や民間施設の紹介など、個々への適切な支援のために、積極的な情報交換や連携をすることとしています。( 第13条)

出典:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)(文科省)

子どもたちが学びたいことを学べないことが問題

子どもたちは誰もが学びたいと思っています。学びたくない子なんていません。

しかし、「子ども個々の学びたい」に応えられる学校がないのです。学校というところは学びの前に、めんどくさいことやきまりなど余計な障害があり過ぎるのです。

今の学校システムでは子どもの才能を生かせないので、本当ににもったいないことだと思います。

さらに、学校に行かない子は「不登校生徒」というレッテルを貼られて問題児扱いされます。問題なのは子どもではなく、学校システムなのです。

つまり、「学校」みたいな窮屈なところじゃなくて、みんなが好きなように好きな場所で学べるということです。

これが当たり前なんだけどねえ。

しかし、現実としては学校以外の居場所ってホントに少ない。

だったら、画一的な既存のスタイルの学校の他に、自由に学べるスタイルの学校も作ればいいと思う。

新たに作らなくても統廃合した空き校舎を活用してもいい。その学校の教員も様々な人を集めたら楽しいことができる。

そして、そこで何をするかは子どもたちがきめたらいい。

義務教育とは子どもが学校へ行く義務ではない

義務教育とはすべての子どもたちに普通教育を保障することです。「すべての子どもたち」にです。

その一点では誰がどこで何をすべきかは明らかです。立場や肩書きを越えてです。机上の会議ではなく、実行しなければ何の意味もありません。

だから、あらゆる場や方法を使って教育の機会と場を創っていきます。

「子どもの学ぶ権利を保証するという」というのが本来の義務教育の形

「子どもは学校に行く義務がある」のではなく、「すべての子どもが普通教育を受ける権利があり、保護者には普通教育を受けさせる義務」がある。

さらに「普通教育」の場は学校だけではありません。子どもには普通教育ができる「場を選ぶ権利」があるのです。そして、国や自治体には「普通教育の場」を作る必要があります。場をつくる義務と責任があります。

義務教育とはすべての子どもたちに普通教育を保障することです。「すべての子どもたち」にです。学校に行くのが子どもにとっての「義務教育」ではありません。

義務教育といっても学校には必ず行くべきものではない、その義務は子どもに課されるのではない