1月30日(土)松江で行われた松江不登校を考える会「カタクリの会」主催による「STOP!多様な教育機会確保法案 1.30緊急フォーラム」に参加しました。

現在は審議がストップしていますが、この法案によって、今以上に学校や地域から排除される子どもたちが増えることが懸念されています。

そこで、当事者、支援者、専門家たちで法案の問題点と危険性について検証を重ね、法案の白紙撤回を求める活動をしています。

はじめに、フリースクールフォロの山下耕平さんから不登校の現状やフリースクール等議連での議論の動きなどについて話しを聞きました。

この法案は、不登校の子どもたちだけでなくすべての子どもたちの「学びの場」の保障を崩しかねない法案です。

文科省と教育委員会の管理を強化し、国が家庭教育にまで口を出すことによって、ますます子どもたちを学校制度から逃げられないようにすることにつながる危険性を含んでいます。

個々の子どもが望む学びの場を作ることが認められなくなり、国に管理され画一的で限定された教育の場を作り、すべての子どもが国による教育評価を強制されるという「学校化社会」を作ることが目的となっています。

これでは、多様な教育機会確保にはなりません。

多様な子どもたちに応じた学びの場の保障がされなくなる恐れがあります。

子どもも親も今以上に追い込まれ、「学校に行かない子は、悪い子」という法的なレッテルを一生背負っていくことになります。

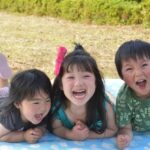

会の後半では、かつて不登校だった子どもの保護者の方2名、不登校体験をした10代と20代の2名から体験談を聞き、参加者でトークをしました。

参加者の方各々が自分の考えを持ち、堂々と意見を述べられて、とても活発な議論ができました。

人それぞれ自分の考え方があり、自分の生き方がある。

学校に行きたければ行けばいいし、行かないことも選択肢のひとつなのだから、行かないことを認めたっていい。

不登校だからといって、学力が身につかないわけでも社会性が育たなくなるわけでもない。

学校に行かないことによって将来の選択肢が狭くなるわけでもなく、それぞれの道を歩んでいくことができる。

「学校に行く行かない」は、人生においてそんなに大きな問題ではない。

松江「カタクリの会」のみなさんとは、これからも関係を続けていこうと思っています。

「STOP!多様な教育機会確保法案 1.30緊急フォーラム」

http://150909.jimdo.com/

「STOP!多様な教育機会確保法案 1.30緊急フォーラム」に参加

投稿日:

執筆者:azbooks