日本の学校という職場がいかに巨大ブラック組織であるかが分かります。

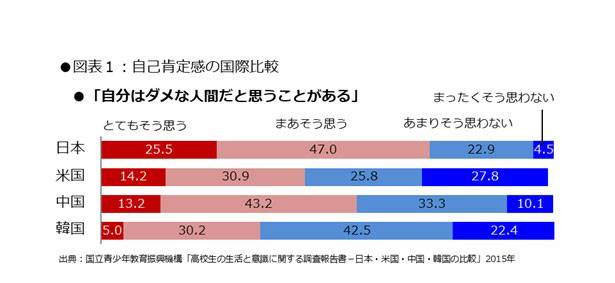

このような学校というシステムの中で、自己肯定感の低い教員が自己肯定感の高い子どもを教育できるとは思えません。

新型コロナによって、これまでICT環境も端末の未整備だった学校で、オンライン授業が要求されています。

全国の自治体や学校ではオンライン授業競争が激化しています。

これからやっていくべきことは、オンライン上に教室を作る前に、抜本的な教育改革、学び方と学校教育システムの再構築が必要だと思います。

学校内部での改革は永遠に不可能だと思っていましたが、まさかコロナが学校改革の契機になるとは考えてもいませんでした。まあ、このような劇的な外的要素がない限り不可能でしょうけど。

「コロナ効果」による学校改革が全国に、世界の学校に拡がっている

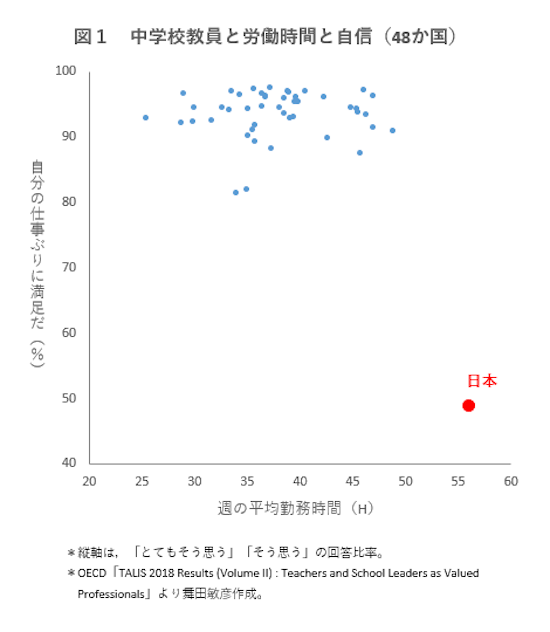

中学校教員と労働時間と自信は48か国で最低

このグラフは、OECD(経済開発協力機構)による国際教員調査「TALIS」での「各国教員の労働時間と自信」を表したものです。

見ての通り、日本の教員の労働時間は最も長いが、職務能力への自信は他国と比べて際立って低いことが分かります。

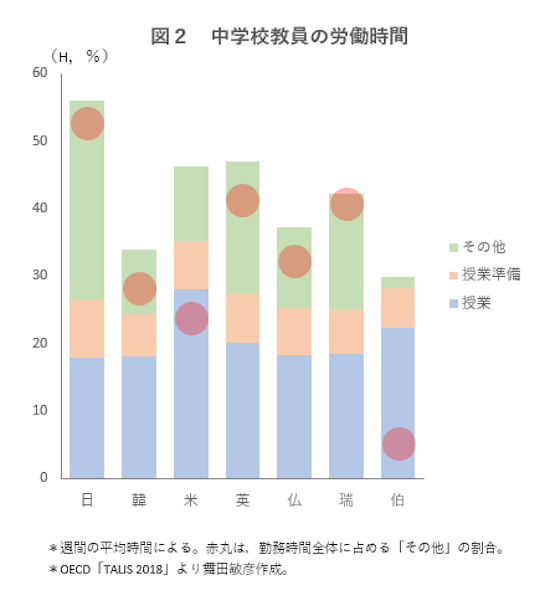

さらに、トータルの勤務時間は日本が最も長く、その要因は授業以外の雑務の時間が長い。

授業と授業準備だけで比べたら、他国とほとんど変わらない。

中学校教員の労働時間は際立って長い

日本の教員は労働時間、しかもその多くは雑務をこなすこと、そして日本の教員が自信を持てていないということです。しかも、他国と比べてすさまじく低い、ひどい状況であることがハッキリ分かります。

教員の多忙化を解消することは今すぐできることばかりなのですが、それに「NO!」と言えずに働かされている、日本の学校という職場がいかにブラック組織であるかが分かります。

これは働くシステムとしてすでに機能崩壊しているといえます。すでに限界を超えた中で働いているのですから、教員自らが働き方を変える意欲すら失っているのかもしれません。もはや諦めているともいえます。

これと相関している調査結果に「日本の子どもの自己肯定感の低さ」があります。いくつかの国際調査の結果を見ると、日本の子どもたちの自己評価の低さは際立っています。

【データで語る日本の教育と子ども】 第3回 自己肯定感が低い日本の子どもたち-いかに克服するか

新型コロナでさらに教員の雑務は増える一方ですが、コロナ以前に、自己肯定感の低い教員が自己肯定感の高い子どもを教育できるでしょうか?

これまでも「教員の働き方改革」が口先だけで論じられてきましたが、今こそ学校のスリム化を図り、社会全体で子どもを育てる環境を構築すべきです。

コロナによる一斉休校による学校の機能停止がその契機になればいいと思います。

教員の専門職である授業に専念できる環境を作っていくことによって、教員の自信・自尊感情も高まることになり、仕事のやりがいも高まっていくと思います。

そして、日本の教員がやりがいを持って本来の職務に専念できるその先に、日本の子どもたちの自己肯定感も上がってくるはずです。

日本の教師の仕事への「自信」が特異的に低い理由