コロナによって、9月入学・新学期の議論、土曜授業、夏休み短縮、各種大会中止など、子どもたちにも大きな影響が出ています。

しかし、こうしたことは、政治家や官僚、文科省、教育委員会など大人が勝手に議論したり、決めたりしています。

そこに、当事者である子どもの思いや意見が反映されてはいません。

そして今、「学びを止めない」を理由にして、子どもたちを学校に戻す圧力が増しているように感じています。

学校を取り巻く課題については子ども不在というのが、これまでの実態でした。

子どものことは子ども自身が決めていいのです。

少なくとも、子どもたちの思いや意見を聞くべきだと思います。

6月から多くの学校で授業が再開されましたが、その光景はこれまで以上に息苦しくなっていることが伝わってきます。「友達と話せない」「隣の席に友達がいない」「学校に行くのがこわい」という子どもたちの声が寄せられています。

この春1年生になった子どものいる母親

「プリント見て悲しくなったよぉ。休み時間友だちと遊ぶの禁止、遊具も禁止、給食も黙って食べる。刑務所、、?」

「休み時間も事細かなルール。読書お絵描き可、鬼ごっこ不可。トイレも決められた時間に順番。こどもの楽しみ奪われてるよね」

横浜市の母親

「感染も心配ですがほかの子どもとの関係も心配でこういった事態に登校しない判断も当たり前の選択肢として認められてほしい」

コロナの前から「学校はこわいところ」だと感じていた子もたくさんいます。でも学校は変わらない。

だから、学校以外の場がもっともっと必要だと思います。

withコロナ 学校生活どうなった(NHK)

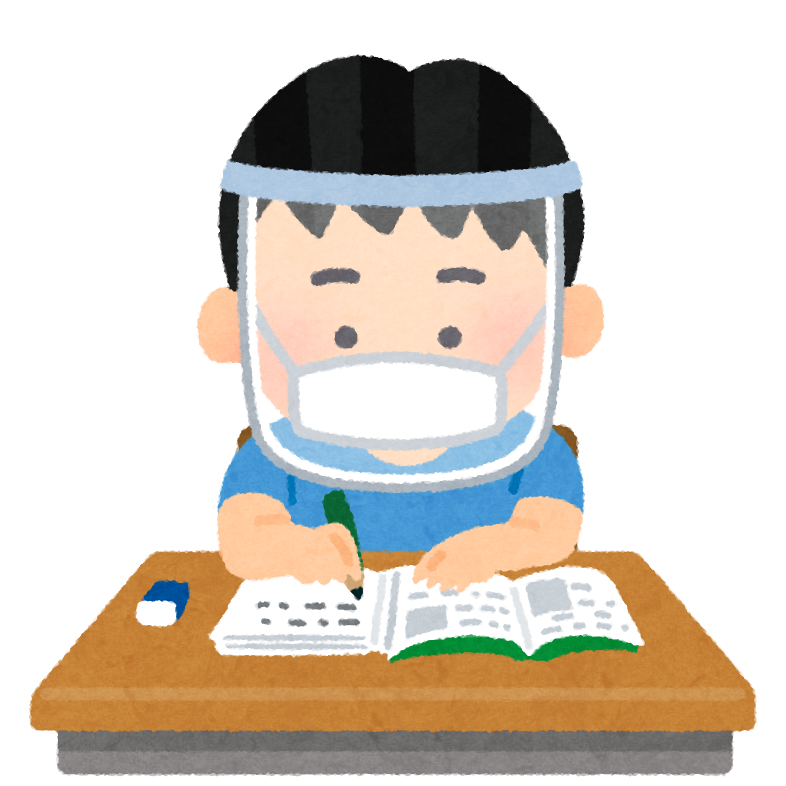

「卓上シールド」は檻の中の家畜と同じ扱い

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で休校が続いた各地の小中学校で一日、通常授業が再開された。三重県亀山市の小中学校では飛沫(ひまつ)感染防止のため、透明板で覆う「卓上シールド」が机に置かれた。

私にはとても異様な光景に見えます。

ものすごく閉じ込められた感があります。檻の中に入れられた家畜のように見えます。

普段から密室である教室をさらに息苦しくしているとしか感じられません。

閉所、密閉された空間が苦手な子にとっては苦痛でしかないと思います。

明らかにやりすぎです。

子どものことをなんだと考えているのでしょうかね?

子どもたちも、こんな中でよく耐えていると思います。

もし私が子どもだったら暴れだすと思います。というか、こんな学校には行きませんけど。

学校でのマスク着用やフェイスシールド、卓上シールドを強制されるのが当たり前になるのは怖いと思います。

教室の机に卓上シールド 亀山の小中学校で授業再開

佐賀県 机についたて、顔にシールド 学びの風景様変わり

シールド着けて通常授業、大阪市

朝来市が全小中学生にシールド 机に立てて給食安心

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと?

「ポスト・コロナショックの学校」っていうけど、これらはコロナ以前から考えるべきことばかりです。

学校があることによって傷つき、命まで失っている子どもたちがいる。にもかかわらず、長年それを放置してきた日本の学校教育制度。それを変えようとしなかった教育関係者。

そんな子どもたちをどんどん増やしている学校制度は誰のためにあるのか?

「自粛要請」という半強制によって自粛警察を生み、「新しい生活様式」に「NO!」と言えない社会は、ますます息苦しい世の中になっています。学校もますます窮屈な空間になっています。学校がこわいところになっています。

今も昔も必要なことは、一人ひとりを尊重すること。そのためには、個の自由を認めること、すべての子どもたちが安心して過ごせる環境を作る必要があります。

一定の規則を強要し、決められた場に閉じ込めるようなことがあってはなりません。

コロナ前のような「こわい学校」に戻すようなことがあってはなりません。

管理強化によって、学校が子どもから考える力や生きる力を奪う

学校とのやりとりはものすごくエネルギーが必要です。

「学校とのやり取りに疲れた」という保護者の方は少なくありません。

家に帰ったときはくたくたになります。

学校に期待していない子どもも多いです。ある意味、それが「正解」だともいえると思います。

学校とは子どもの人権を無視した本当に怖いところです。

コロナのお陰で学校が元々持っていた多くの問題点が明らかになってきたと思います。

でも、それを改善するどころか問題を抱えた学校をなんとかして維持しようとしていることに、今まで以上に危機感を感じています。

さらに管理強化によって、学校とは子どもから考える力や生きる力を奪うことになると思います。

だから、私は学校から離れる子どもが増えていくことに希望を持っています。

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと