実は文科省が「不登校に関する実態調査」で不登校のきっかけについて「当事者への調査」を平成18年度に実施し、平成26年には不登校生徒に関する追跡調査報告書をまとめています。

この報告書は不登校理由も多様化・複雑化していることから、改めて「不登校に関する実態調査」を実施し、不登校当時の状況、心境、必要とした支援や現在の状況、心境、必要とした支援などの追跡調査を行い、不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の在り方等を検討する上での基礎資料とするために実施したものです。

以下のような内容となっています。

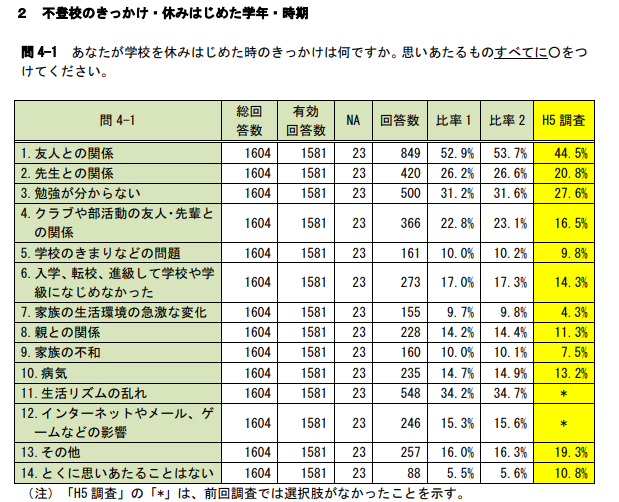

・学校を休みはじめた時のきっかけ

・不登校継続の理由

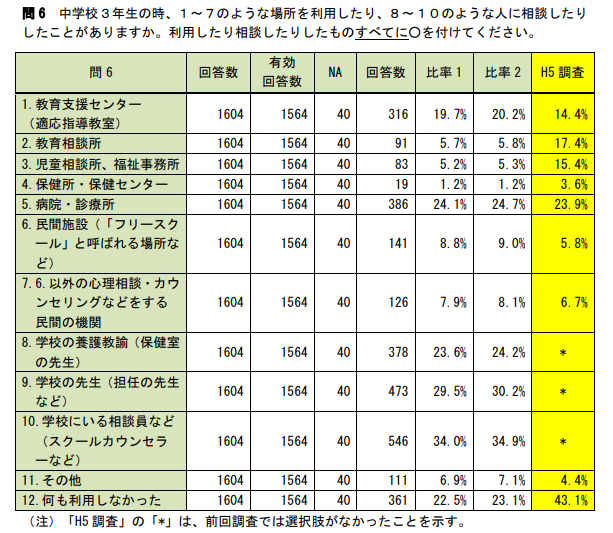

・中学校3年生時の施設の利用状況・相談した人

・中学校3年生時の休んでいたときの気持ち

・不登校による不利益・不当な扱い

・不登校による苦労や不安

・自分の将来の夢や希望

など

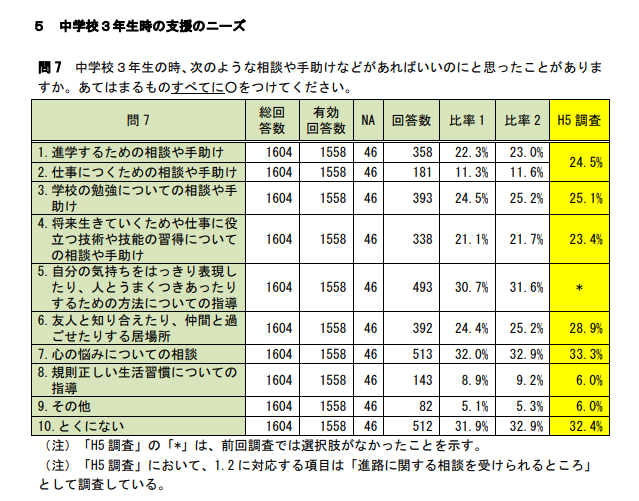

文科省「不登校に関する実態調査」平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書

(不登校生徒に関する追跡調査研究会 平成26年7月)

鳥取県 平成30年度第1回いじめ・不登校対策本部会議の概要について」によると

◆不登校問題について

これまでも様々な取組をしてきており、学校もしっかり対応しているが、不登校が減らない現状を見ると、子どもたちへの支援が年々難しくなってきていると思われる。

「鳥取県の不登校の要因について”幅広く”分析を行った結果、主な要因としては学校における組織体制作り、SC・SSWとの連携の難しさ、家庭・学校における生活習慣(早寝、早起き、朝ご飯等)や規範意識、自己肯定感の育成に関わるものが考えられた。」

小中学校課「家庭内会話率の低さが不登校の要因だと納得した。」

とあります。

しかし、子どもの支援のニーズには「規則正しい生活習慣についての指導」を求めている者は1割もありません。

「勉強、進学、就職の手助け」や「悩み相談」「居場所創り」がそれぞれ2割~3割あります。

さらに「不登校問題について」という表現にある通り、「不登校は問題である」という認識を払拭しないままの報告となっていることも「問題」です。少なくとも私はこの報告をそのように受け止めました。

昨日10月定例教育委員会が開催され、近々平成29年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」が公表されるので、その内容がどうなっているか注目したいと思います。

鳥取県教委の不登校の要因分析と対応につては鳥取県教委の不登校対応は「不登校1名減の取組み」が目標ですか?に書いています。