学校に行かなくても子どもは成長しています。

どんなところにいても子どもは自ら学習しています。

しかし、学校だけが学習の場ではないのに、子どもは学校教育に適応しなければならないと世の中は決めつけています。

その決めつけが子どもの学ぶ意欲や主体性を奪い、自尊心を傷つけ、自己否定をして、自分で自分を責めています。

だから、そんな決めつけをなくすことが一番いいのですが、現実はそうなってはいません。

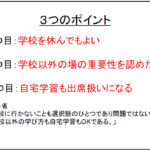

それなら、子どもたちが学ぶ意欲や主体性、自己肯定感を高めるにはどうしたらいいのか?

ここに「ひとつの正解」があります。

この映画、素晴らしいメッセージですよね。

学校とは子どもの主体性と自由を奪っている、そんなところです。

文科省に従って安穏としていれば何も考えなくてもいいですからね。

しかし、それによって学ぶ意欲や勉強の楽しさを奪い、ものごとの本質を考えることができない場となっています。

みんなが同じことをする一斉授業という形態が問題です。

それがだめだと分かっていながら、すべて同じで変えようとすらしません。

今の学校の主人公は子どもではなく、一方的に与えられた課題ですから、楽しいはずがありません。

学ぶ目的や内容に応じて臨機応変にさまざまなスタイルで学べば、勉強することが楽しくなります。もっとやってみたいと意欲的になります。

学力テストで海外の教育と比較されますが、学ぶ目的も本質が違います。

だから、文科省や教委に期待するのではなく、自分で学びの場を作り人材を育てていけばいいと思っています。

目指しているのは、自由な学びのできる松陰先生の松下村塾です。そこで、21世紀の松下村塾という「自由な学びの場」を倉吉で開塾しました。

21世紀の松下村塾は自由な学び、主体的な学びを目指していきます。

さなぎ~学校に行きたくない~

学校に行かなくても子どもは成長している「さなぎ~学校に行きたくない~」

投稿日:

執筆者:azbooks