学校の持つ教育的意義とは、学ぶ楽しさがそこにあるのか?

児童生徒の主体的な学習活動について、「今日の算数の授業はみんなでCRPGゲームをします」にも書きました。

2つ目は、例えば体育の跳び箱の授業を考えます。

やり方はいろいろありますが、こんな2つのアプローチの仕方があります。

A:5段の跳び箱を飛ぼう

5段の跳び箱を5組横にならべて、先生の「ピー」という笛の合図でグループで順番に跳び箱を飛び、それを繰り返す。

B:冒険アスレチック島を作ろう

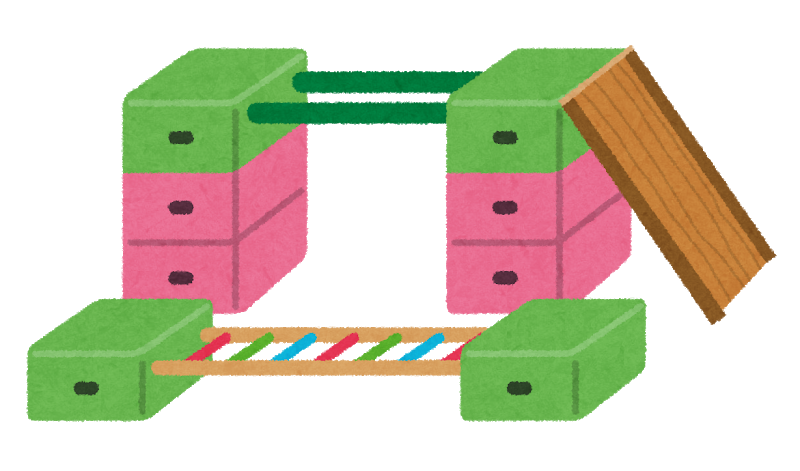

アスレチックで使うものは跳び箱、マット、平均台、フラフープなど体育館にあるもの。

子どもたちはグループごとに間を空けてそれらを組み合わせてアスレチック島を作る。

離れている島と島を何でつなぐか、移動の仕方のルールを決める(何も置いてないところはケンケンなど)

このABのどちらがワクワクすると思いますか、どちらが子どもの創意工夫を生み出すことができると思いますか、どちらが教育的効果があると思いますか?

私は教員のときにこのような「場の設定」「場の仕掛け」を考えていました。

与えられた課題をできればいいだけ?

そこに教育的意義はあるのか。

与えられたことをこなすことは、単なる作業です。それでは主体的、能動的な仕事とはいいません。

子どもたちが自ら問いを考え出して自ら課題つくりをするのは、少しハードルが高いかもしれませんが、0から課題を考えることはできても、その課題解決に向けて考えたり工夫したりすることはできます。

そのステップ、プロセスを通じて課題を見つけることもできます。そしてまた次の課題へ・・・と、ステップアップすることができます。

こういった経験を積み重ねることによって、「自分の課題」つくりもできるようになっていきます。

そこに学ぶ楽しさがあるかどうか、やろうと思える動機づけが最も重要です。

学習するには学ぶ意欲、モチベーションをアップさせるための仕掛け作りが需要で、教員がすることはそのための工夫、仕掛け作りのアイデアやヒントを考えることです。

自分で考えてやる喜び、自分で解決できた喜びが感じられたかが最も重要です。

そうすれば、与えなくても子どもは自主的に自由に学び始めます。

創意工夫できる子に育てたいなら、教員も創意工夫して臨む必要があります。

繰り返し計算ドリルをやれば計算の仕方を身につけることはできます。

Aの方法「5段の跳び箱を飛ぼう」でも跳び箱を飛ぶことができます。

算数の「教科書の35ページを開きなさい。」でも勉強はします。

でも、「今日の算数の授業はみんなでCRPGゲームをします」や「冒険アスレチック島を作ろう」と子どもの側からしたらどちらが楽しいでしょうか。どちらがより深く考え、喜びや達成感があるでしょうか。そこに学ぶ楽しさを感じることができるでしょうか。

現状では、多くの学校では、教員が課題を提示して、児童生徒がそれをこなすことが目的になっているような気がします。

この4月から実施されている新学習指導要領はそのような児童生徒を育てていくのだと、私は解釈しています。

新学習指導要領によって学校での学び方を変えるためにも、教員の意識改革と創意工夫が必要です。、

学校で教員個々の持っている独自性やアイデアを入れることができたら、学校での勉強はもっと魅力的でワクワクするものになると思います。

「オンライン上の教室」を作る前に、もっと考えなくてはいけないことは教員の意識改革と創意工夫です。それが実行できる学校環境です。

今学校現場に求められていることは、児童生徒一人ひとりが興味を持ってがより深く考え、喜びや達成感を感じて学ぶことができるかということだと思います。

「5段の跳び箱を飛ぼう」と「冒険アスレチック島を作ろう」とどっちがやりたい?

投稿日:

執筆者:azbooks