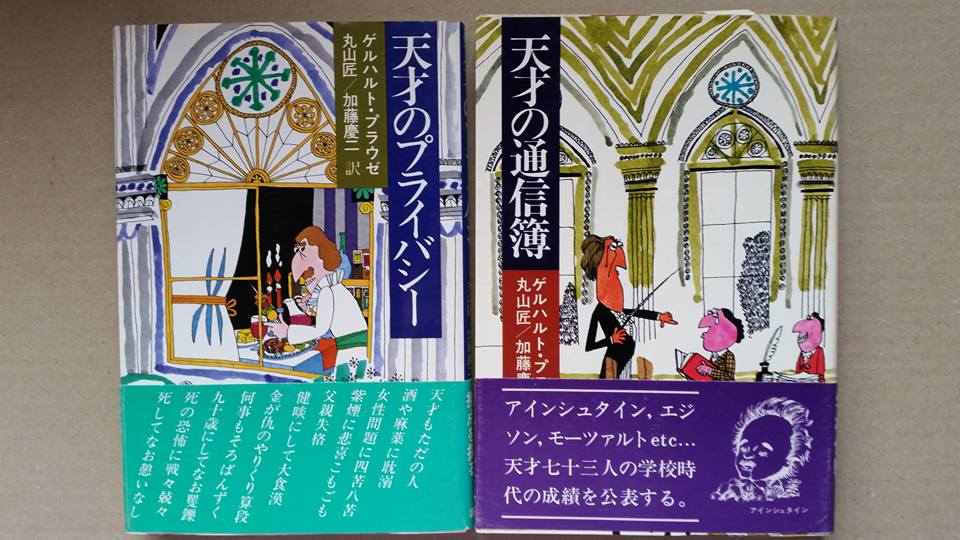

18才のときに買った本。

天才的な人はみんな学校が嫌いだった。

その理由は規則で縛られて、みんなと同じことを強制され、授業も退屈で面白くなかったから。

だから、学校へは行っていない。

だから、授業も受けていないし試験もやる気がなくてダメ、学校の成績はみんな落第点だった。

彼らにとって学校は必要なかった。

学校が嫌いな人は、みんな天才的かもね。

しかも、彼らは「天才になること」が目的ではなかった。

彼らはただ「自分の好きなことだけ」をやっただけなんです。

うまくできるかできないか、役に立つか立たないか、ほめられるかほめられないかではなく、自分がやって楽しいか楽しくないか。

それだけ。

自分のやりたいことは学校に行かなくてもできるということです。

あっ、もちろん学校へ行きたい子、学校で勉強をしたい子、学習塾で必死に勉強して有名校に行きたい子は行ったらいいよ。

当時から学校の勉強に疑問を感じていたんですよね。

あと、天才になりたかったので。(笑

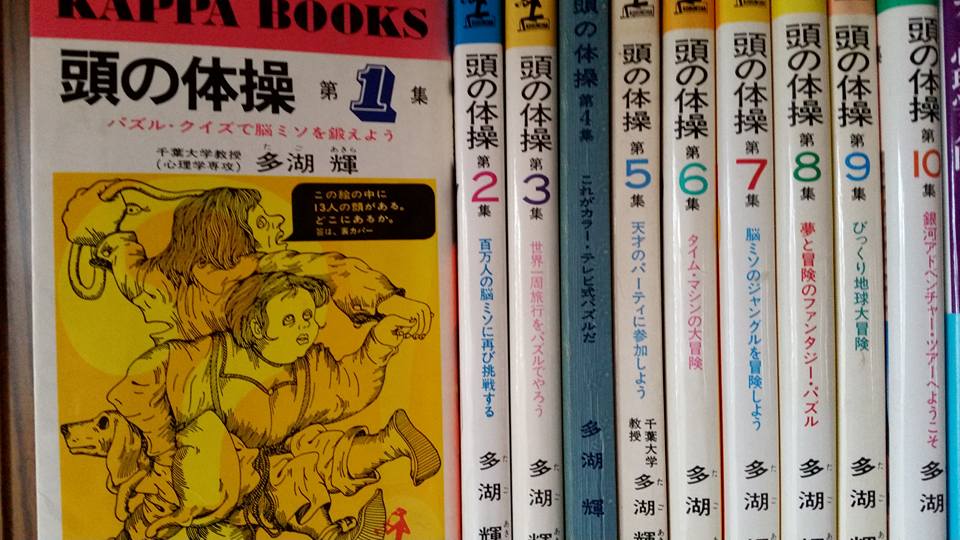

「頭の体操」は小学生のときにこづかいで買いました。

それならなんで嫌いなのに教員になったの?と突っ込まれそうですが・・・

ボクも天才かも?